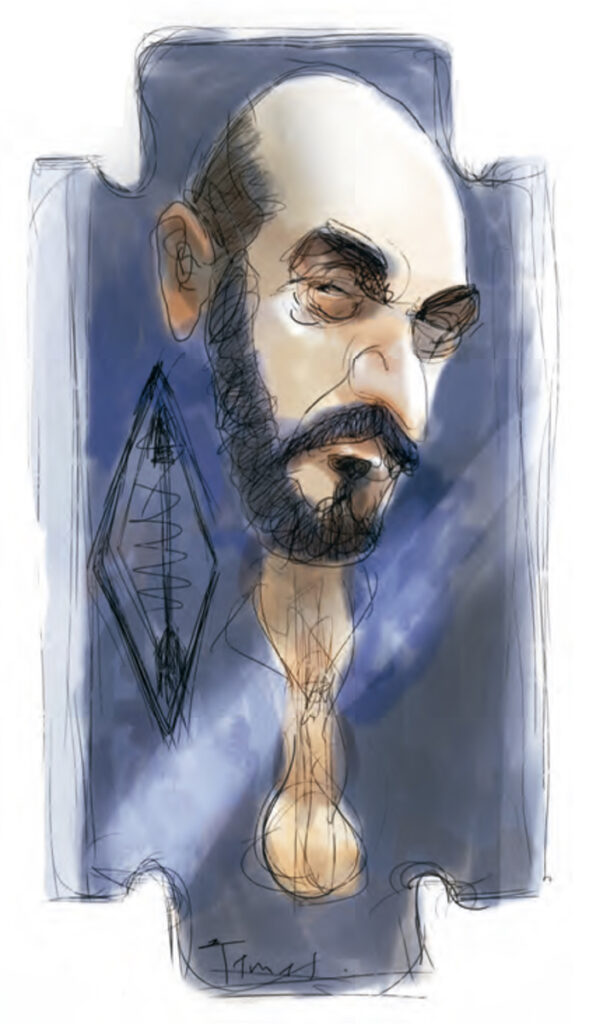

Para el primer número de la segunda temporada de Orsai fuimos a pedirle a Enrique Symns que nos armara su panteón personal, y nos sacó a pasear por el universo de los músicos, poetas y pintores que se fueron de su vida.

Para el primer número de la segunda temporada de Orsai fuimos a pedirle a Enrique Symns que nos armara su panteón personal, y nos sacó a pasear por el universo de los músicos, poetas y pintores que se fueron de su vida.

Cuando regresé de Europa, en 1980, llegué a una Buenos Aires desconocida y sórdida. Todavía se seguía torturando y matando, y las paredes de las casas exudaban un olor a miedo. Yo no estaba acostumbrado a eso; venía de la libertad española. Y empecé en Buenos Aires tal como había terminado en España: con el budismo zen, que era un budismo teatral, pero sobre todo un show muy pesado.

Actuaba en la calle y también en un club peronista, en Bartolomé Mitre y Callao, junto a Bibi: mi pareja, mi amiga, mi compañera de trabajo. Nos habían contratado no por ser peronistas, sino por estar en contra de la dictadura militar. Pero todo ese tramo duró poco: por un lado, caía siempre el Ejército a romper las bolas. Por otro, me separé de Bibi. Y ahí comencé un vagabundeo difícil: el de encontrar un lugar donde vivir. Porque había opciones en Mataderos o en Floresta, pero yo tenía el capricho de vivir en San Telmo, Barracas o La Boca. Finalmente terminé en lo de Liliana Maresca, una chica que tenía una casa muy hermosa. Ella también era muy hermosa.

Con Liliana nos habíamos conocido hacía ya un tiempo, durante un recital de los Redondos en un barco anclado que había en la Boca, el María Sí, que se usaba de boliche. Esa noche habían pasado dos cosas. Habían echado al monologuista Mufercho y me habían nombrado a mí, que subí con un espectáculo de puta madre, un paquete con mil cigarrillos de marihuana que eran de joda, y un show. Ahí arriba me peleé con el Mufercho y se fue todo al carajo. No tanto por ese enfrentamiento, sino porque se armó una batahola infernal entre la gente. El mítico saxofonista Willy Crook, que estaba zarpado de merca —yo no tomaba cocaína todavía—, agarró un matafuegos y persiguió a los locos hasta la calle tirándoles ese líquido blanco. Después lo persiguieron a él y casi lo linchan. Todo era un caos y podía terminar mal. Así que llamé a la Policía a los gritos (algo que siempre me recriminó Skay, el lugarteniente del Indio Solari, con quien nos hicimos enemigos porque nunca me perdonó que yo los hubiera acusado de matar a Walter Bulacio) y ellos se enojaron por eso: porque llamé a la cana. Pero esas son las cosas que hace el miedo.

Lo otro que pasó esa noche es que mientras bailaba y era todo lindo y raro ahí en el barco, vino Liliana y me dio un terrible chupón en la boca. Ella ya era muy famosa en el ambiente underground. Recuerdo que Gabriel Levinas me había dicho que era la mujer que mejor chupaba la pija en todo Buenos Aires. Cosa que a mí no me afectó en lo más mínimo: por entonces era bastante ajeno al sexo. No me atraía tanto, a menos que fuese una situación directa, pero no lo que venía de las palabras.

Después de ese beso pasaron otras cosas que voy a contar después, hasta que —sin Bibi y sin tener dónde dormir— terminé en su casa, un segundo piso en el cruce de Estados Unidos y 9 de Julio. Ahí vivían Liliana y su hija, que era preciosa, un boludo, un tipo que era un hijo de puta, Levinas —que no vivía ahí pero iba casi todos los días—, Daniel Soria, que fue un gran amigo al que conocí en el club de lectores de El Porteño, y el novio de Liliana, Daniel Riga, alias King Kong. Yo fui alojado en un cuarto alto que parecía el de un castillo de un cuento de hadas. Y desde que llegué Liliana me persiguió para cogerme. Ella y Riga siempre se acostaban con los personajes que pasaban por ahí. En esa casa se cogía, todo el mundo se la pasaba cogiendo por todos lados.

Hasta entonces, mi lugar había estado en la calle, o en los bares, o donde se pudiera. Una vez, antes de ir a lo de Liliana conocí a una morocha hermosa en el bar La Roca: un lugar de moda en la calle Corrientes al que iban actores y gente pesada que se agarraba a trompadas. Yo daba talleres ahí con Fernando Almirón y apareció ella, Claudia, con una amiga: Vera Land. Yo estaba sentado con el Mostro Punk, que era un personaje también muy conocido, y cayó esta mina, judía, junto a Vera, también bellísima, y me acuerdo que le dije al Mostro «una mujer como esta nunca va a venir conmigo». Pero ella se sentó frente a mí y me empezó a mirar. Entonces el Mostro me dijo «ves, boludo», se paró y se fue.

Esa noche me acosté con ella. Fuimos a la casa del mozo del bar, porque yo no tenía donde vivir, y nos colamos por la ventana y dormimos en una cama. Pero a todo esto, esta nena me dijo «te voy a presentar a una amiga que te va a volver loco» y ahí me trajo a Vera, a quien yo solo había visto. Y empezamos a andar los tres juntos, una trieja. Entonces, cuando entré a vivir a lo de Liliana Maresca me las llevé a dormir a las dos pensando que el mundo ahí era libre. Pero no pagábamos los tres, así que hubo una bronca terrible y terminamos yéndonos a Mar del Plata a filmar Sobredosis con Fernando Ayala. Me acuerdo de la cara de los cameraman, de los directores y del actor principal, que era Federico Luppi, cuando miraban a estas minas. Andaban desnudas por la playa.

En ese viaje gasté un montón de plata. Cuando volví no tenía para pagar el alquiler, y Liliana Maresca, con una violencia espantosa, que nunca había visto, nos echó en el medio de la noche y se quedó con toda la ropa de Vera.

Aunque había una explicación para tanta canallada. Antes de eso, antes de Vera, yo había tenido esa otra novia, Bibi. Sus padres tenían una casa en San Bernardo y nos íbamos para allá todos los fines de semana. Yo terminaba mis notas en la costa y las mandaba por fax, que se usaba mucho en aquella época. Y en uno de esos fines de semana, yo estaba solo —porque no estaba siempre Bibi— y me tocaron el timbre. Era Liliana Maresca, con quien nos habíamos conocido en el barco y que desde entonces me quería coger a toda costa. Subió y me chupó la pija. Pero cuando terminó de chuparme le dije que se tenía que ir porque venía mi novia. Yo todavía no era moderno, era antiguo, y le dije que había que esconderse. Así que se fue, pero vino Bibi y se avivó de todo. Ese es el antecedente que explica por qué después me peleé con Bibi, y por qué Liliana Maresca —que se enteró de todo— me invitó a vivir a su casa. Lo que ella no sabía era que yo ya tenía una nueva novia. En realidad, ni yo sabía. Cuestión que nos echaron.

El otro que también se comportó como un canalla fue Levinas, que se la quería coger a Vera y no tuvo ningún empacho en contratarla como empleada de su oficina cuando Vera no sabía ni pegar dos estampillas. Pero ese es otro tema. El punto es que nos echaron, que Claudia desapareció de escena y que con Vera pasamos una etapa terrible. No teníamos donde vivir, ella no podía volver a su casa y su padre me había querido denunciar a la policía porque ella era menor de edad y yo tenía veinte años más. Pero el tiempo pasó, pudimos irnos a vivir a un edificio emblemático que se llama Marconetti, y volvimos a tener una relación con Liliana, porque era una mujer muy inteligente, muy talentosa y muy famosa. Incluso me aconsejaron que saliera en la tapa de nuestra revista, Cerdos & Peces, así que la llamé, nos reencontramos, nos disculpamos y perdonamos por las porquerías del pasado, y trabajamos juntos en uno de sus proyectos. Ella organizaba cosas extraordinarias, por eso era tan famosa. Una vez se robó diez ataúdes del cementerio de Chacharita y los expuso con olor a cadáver. Nosotros la apoyamos desde la revista.

En uno de esos encuentros que tuvimos, Liliana me dijo: «Me estoy muriendo. No le digas nada a Daniel». Porque Daniel Riga y ella se amaban, eran promiscuos sexualmente pero se amaban. Y un día, sí, se murió. Lo que más me acuerdo es la cara de Daniel Riga el día que murió Liliana.

Daniel Riga era un tipo extraordinario. Cuando Liliana murió se fue a vivir al Marconetti, esa mole de cemento en la que se nos iba la vida entre el caos, la creatividad y los excesos. Había tomado el primer piso, que era un departamento fabuloso. Y yo me había mudado con Federico Lezcano, el B.Ode, un amigo mío al que le decían así por Baudelaire, a dos cuadras sobre la calle Bolívar. Pero de ahí también me echaron, como de todos los lugares. Entonces me fui a vivir con Daniel Riga, con la condición de hacer una revista que se iba a llamar El Cazador. La casa de Riga era tan grande que yo tenía un cuarto que convertí en mi redacción. Ahí empezamos a hacer El Cazador con nada: no teníamos plata, ni papel ni cheques. Pero conseguimos crédito.

Vivíamos solos. Riga cogía mucho. Las mujeres decían que tenía una pija enorme, pero yo presentía los primeros miedos porque Liliana se había muerto de sida, y él le tenía miedo al sida. Aunque no se privaba de nada. Me acuerdo de una noche famosa que se quedó en un título que nunca publicamos: «Un camión de putas». Estábamos aburridos y solos, y dijimos: «Qué lindo que llegara un camión de putas». Y llegaron doce putas. Un amigo las trajo de un cabaret, todas fanáticas mías y de Cerdos & Peces, y nos agarraron entre varias.

Cogíamos con merca, comíamos con merca, hacíamos la revista con merca. Yo era un drogadicto vicioso; a Riga le robaba la merca para tomarla y venderla. Antes, con Maresca éramos cómplices de ese engaño: yo lo entretenía y ella iba al lugar secreto que sabía dónde estaba la falopa y le sacaba. Un día se me ocurrió ser sincero y decirle la verdad: casi me mata.

Las cosas se fueron poniendo tensas. Sacamos el número uno y no nos fue muy bien. Sacamos el número dos y tampoco nos fue bien. Ahí ya se había armado el quilombo (estaba de por medio José Sbarra, ya contaré su historia) y el editor nos había dicho que no podíamos salir más. Hasta que una noche Vera Land —mi amada cómplice y compañera de aventuras editoriales— tuvo un ataque en el departamento de Daniel Riga y lo destrozó todo. Rompió las sillas, las mesas. Y en ese momento, aunque ella tenía su novio y yo mi novia, decidimos desaparecer. Agarramos una plata que era de la revista, nos tomamos un micro y nos fuimos a Necochea a vivir a la casa del artista Héctor Ledo. En un acto de venganza, Riga quemó todo: una novela que yo estaba escribiendo y un puñado de cuentos que había juntado esos años. Ni siquiera puedo recordar cómo se llamaba la novela, pero sé que era una novela gigante.

Para el momento en que volví, más de un año después, Riga ya estaba moribundo. Y estaba lleno de rencor porque quizás la revista lo hubiera salvado. En ese entonces él se dedicaba a hacer menúes de bares y restaurantes. Pese a que era un gran diseñador, le costaba conseguir trabajo porque nadie le confiaba nada porque era gigantesco, monstruoso. Aunque era buenísimo. Por eso le decíamos King Kong.

Con Vera presentamos un proyecto a la editorial Planeta, donde habíamos publicado el libro de Fito Páez. Era un libro que se iba a llamar «Cocaína Super Star», por el que nos pagaron un anticipo. Con el adelanto nos alquilamos un gran rancho en Florencio Varela, con pileta de natación, animales, de todo. Y nos abandonamos otra vez.

Estábamos ahí cuando Riga me mandó a llamar. Se estaba muriendo, pero yo no quería verlo así. Y no fui. Aún recuerdo cuando murió. Fue uno de los días que más lloré en mi vida. Riga había sido sexópata e inteligente, pero por sobre todas las cosas había sido un muy buen hombre. En este mundo hay pocos buenos hombres.

El hombre más antiguo, de mayor poder, y quizás el más inteligente de este panteón que construyo con mi memoria, fue Néstor Perlongher, un artista que probablemente las nuevas generaciones desconocen. Fue clave para el movimiento gay porque fue el primer fundador del Frente de Liberación Homosexual. Fue el más virulento, el que se enfrentaba a la policía, el que se agarraba a piñas. Él les rompía las calles; era un violento total. Con sus acciones, sus pensamientos y su lenguaje. Para él todo era un arma de combate contra los enemigos de la homosexualidad.

Cuando descubrió la Cerdos & Peces, que ya existía desde hacía unos meses, se apareció por la redacción y se convirtió en uno de los combatientes de la revista. Escribió varias notas importantes. No nos hicimos amigos porque era difícil ser su amigo. Pero su humor era notable: se reía de sí mismo, del dolor y de las penas. Nos vimos en los bares durante todo el tiempo que estuvo en Buenos Aires. Era hosco y a veces se volvía huraño, exageradamente agresivo. Fue así que un día se cansó de Buenos Aires y se fue a vivir a San Pablo, donde fue nombrado catedrático de la Universidad de San Pablo. Su cátedra, inventada por él, se llamaba «Deseo» y era un gran éxito. Se llenó de alumnos de todas las facultades.

En uno de mis viajes extraviados en los que andaba por Brasil, sin saber adónde ir o adónde volver, lo fui a visitar a su departamento viejo y sucio en pleno centro de la ciudad. Se puso muy alegre al verme. Estuvimos discutiendo durante varias horas sobre temas que en aquel momento no sé por qué me importaban. A mí no me interesaba un carajo lo que les pasaba a los gays, me interesaba lo que les pasaba a mis amigos principalmente. Y tenía muchos amigos gays.

Esa noche fuimos a caminar por el centro de San Pablo, a una plaza famosa a la que se va a coger. Perlongher iba ahí todos los días. Iba a chupar la pija y a que se la chuparan. Se agarraba tanto nenes de doce años como gigantes marineros bengalíes. Fue la última vez que supe de él. Murió poco tiempo después. Pero se lo veía feliz, escondido, porque era una plaza en la que la gente va a hacer el amor entre los arbustos, como si fuera Parque Lezama, pero mucho más público. Como si el Lezama no estuviera en San Telmo y La Boca, sino en la calle Corrientes. Después nos carteamos, me mandó una última nota por correo. Era una época en la que los primeros amigos, Daniel Riga, Liliana Maresca y él, y Batato Barea y otros más, desconocidos para la gente, se morían como un rayo. Era muy rápida la muerte generada por el sida. El cóctel que se daba era mortal; no te ayudaba a vivir. Néstor se esfumó en la nada.

De todos estos amigos de extraña sexualidad (en aquella época, en los años ochenta, era extraña), el más inteligente, el más querido y el más raro fue Batato Barea. Muchos andábamos merodeando y pugnando por el premio Nobel del Underground, pero él se llevaba el primer puesto.

Trabajábamos en todos los boliches de la calle Corrientes: La Verdulería, Mediomundo Varieté, El Parakultural, Caras Más Caras. Y en cada uno de esos lugares Batato era el más grande. Omar Chabán diría después que era «el artista más sorprendente, más ignorante y más brutal» que hubiera conocido. Moria Casán, que actuaba con él y lo quería, hablaría de su partida como «la muerte de un gran talento».

Era curioso cómo actuaba Batato: lo hacía sin libreto y casi siempre con la madre, una señora como cualquier otra, que le hacía de partener. Cuando ella no estaba, Batato ponía una carpa en el medio de la pista. Un día entré y me dijo: «Enrique, vos no tenés que estar acá, porque acá me chupan la pija». Pero no recuerdo esa noche por eso, sino por otra cosa: horas después, antes de irse Batato me agarró y me adelantó que tenía que contarme algo. «Me estoy por morir», dijo. Cuando escuchás eso siempre decís lo mismo: «No, ¿cómo? Dejate de joder». Pero también esa vez era cierto. «Me queda muy poco —siguió Batato—. Andá, andá, divertirte con lo tuyo».

Nuestras formas de divertirnos a veces se parecían. A los dos nos encantaba La Plata. Adorábamos ir a esa ciudad. Ahí teníamos aventuras insólitas, cada uno a su estilo, pero siempre sexuales, o amorosas, o de robo, de pistoleros. Una vez subí a la moto de un tipo al que yo no sabía que estaba persiguiendo la policía. Pasamos por un baldío y después me llevó a la casa de un ferroviario que tenía una mujer y una novia; me acosté con las dos la primera noche que llegué. Así era La Plata. Yo era asiduo porque ensayaba todos los días con Los Redondos. Nos encontrábamos en el bar Imperio, donde parábamos a comprar merca, nos contábamos rápido nuestras aventuras y enseguida partíamos.

Pero volviendo a Batato, creo que la última vez que lo vi fue un día tranquilo. Él también se murió como un rayo; esa era la manera de morirse de aquella época. Se fue en la casa, junto a su familia y sus amigos más íntimos. Y se fue arreglando papeles, dándole tareas a cada uno. Me contó la madre que en un momento pensaron que ya estaba muerto, hasta que se oyó su voz desde el cuarto que llamaba a un contador que tenía. «Vení, vení, ahí están los papeles que mamá tiene que pagar antes de fin de año que si no le van a rematar no sé qué», dijo. Y eso fue lo último. Ahí se murió.

¿Por qué murieron todos esos? ¿Por qué surgieron? ¿Por qué había gente tan talentosa? ¿De dónde salieron tipos y tipas tan extraños? ¿Cómo aparecieron lugares tan raros? Aquella fue una época fascinante. No sé si la dictadura de mierda tuvo algo que ver. Si eso llevó a que sobreviviera al infierno una generación más inteligente. Lo cierto es que Buenos Aires se llenó de personajes mágicos que habitaban lugares misteriosos. Y eran tan importantes ellos como los refugios. Estaba La Verdulería, en la esquina de Riobamba y Corrientes. En diagonal estaba Mediomundo Varieté. Después estaba La Roca, el bar donde conocí a Vera. Y enfrente estaba Ave Porco, que era el centro de todo, donde se conseguía la mejor droga, la mejor anfetamina, la cocaína más potente, el éxtasis y el opio. Todos esos lugares de algún modo fueron sacados a flote por los ingleses con su guerra hasta ese momento el rock argentino había estado prohibido, pero con el conflicto la relación se invirtió y los militares prohibieron el rock inglés, desgraciadamente para aquellos años, y habilitaron el nuestro. Ahí aparecieron los personajes rockeros.

Yo me hice periodista gracias a un hombre de acción poderosa, que también está muerto y habita este panteón imaginario. Se llamaba Jorge Pistocchi, y había sido mecenas de las primeras bandas del rock argentino. Había colaborado en la revista Pelo y después había hecho varias publicaciones famosas, entre ellas El Expreso Imaginario, que se la tomaron Pipo Lernoud, Alberto Ohanian y Luis Alberto Spinetta para convertirla en la revista de Almendra y las producciones de Ohanian. Y como Pistocchi se negó a acompañar ese timonazo, a pesar de que la revista era de él, se fue. Así es como lo estafaron. Pero siguió peleando, intentó con otra publicación, Zaff, y después hizo Pan Caliente, su última revista exitosa. Ahí lo conocí.

Yo hacía monólogos, y me vio un alumno de él y lo invitó a verme, y él se enamoró de lo que yo hacía y me dijo si quería ser jefe de redacción de Pan Caliente porque se iba Ralph Roschild, que en ese momento ocupaba el cargo. Yo me comporté como un gran jefe de redacción, como si fuese un genio, como si toda mi vida hubiera hecho ese trabajo. Así que tres números después vinieron a buscarme de Clarín, me hicieron una oferta y por supuesto que me fui. En Clarín ganaba más fama. Pistocchi no lo soportó.

Tuvieron que pasar más de tres décadas para que me perdonara. En el medio, una vez llegó a querer clavarme una lapicera Bic en el cuello. Al final, alumnos míos y amigos de él, Juan Mendoza y Diego Romeral, editores de la revista Al Acecho, me citaron hace dos años a la casa de Diego y fui a encontrarme con Pistocchi. La reunión fue bastante interesante. No estuvo agresivo conmigo, y en una parte habló bien de mí. Lo vi muy encanecido; prácticamente vivía en el hospital Argerich. Pero tenía proyectos: estaba armando un centro cultural y una radio online de El Expreso Imaginario que iba a funcionar en una casilla en el centro de una manzana en La Boca. Murió pocos meses después.

Pistocchi era el único más grande que yo de toda la camada. Y después de mí seguía el poeta Tom Lupo, que también forma parte del panteón porque está vivo pero de una manera muy difícil de decretar como vida. Tuvo un accidente de auto. Después de eso quedó un semihombre sin pensamiento, sin palabra, sin movimiento. La única información la da su mujer, Marina, porque él no ve a nadie más.

A Tom y Marina no los presenté porque ya se conocían, pero los empujé a que tuvieran ese romance que cambió la vida de Tom para siempre. Él huía de las parejas, aunque había tenido unas minas alucinantes: una le rompió el auto con una maza, era una chica hermosa; otra era alumna de Castaneda. Y cuando lo conocí, en los ochenta, estaba casado con la mujer más rica de Buenos Aires. En ese momento, plena primavera alfonsinista, él hacía una revista que se llamaba Banana, una boludez total que le gustaba a la gente, y otra que se llamaba Alfonsina, demasiado seria, guiada por María Moreno. Y a la vez tenía una vida de millonario. Con esa mujer habían adoptado un chico con síndrome de Down que era un encanto. Yo lo quería mucho: lo sacaba a pasear a la noche, lo llevaba a bailar, lo llevaba de putas cuando ya tenía catorce o quince años.

Pero todo terminó cuando Tom le metió los cuernos a su mujer. Para qué engañar a una mina como esa: lo maldijo. Se le acabaron los millones. Él viajaba por todo el mundo, hasta tenía yate. Pero perdió todo porque era apocalípticamente erótico. Cogía todas las noches, le chupaban la pija todas las noches de su vida. Hasta que no terminaba con la pija en la boca de una mujer no se retiraba.

Además actuaba, recitaba. Fuimos enemigos un tiempo, pero después nos hicimos grandes amigos. Como siempre, las amistades se tejían alrededor de mi amistad principal, que eran los muchachos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En ese grupo había dos pibes que se llamaban Batman y Robin, que eran muy conocidos —ahora uno de ellos publica novelas muy famosas— pero a mí me parecían dos boludos, y los mandé a hacer una nota para Cerdos & Peces que se llamaba «El rock y los derechos humanos». La verdad que gracias a mi revista me gané más enemigos que amigos. Este es un ejemplo: la nota se publicó antes del juicio a los militares, y todos los que hablaron quedaron mal, justificando cosas que después serían inadmisibles a tal punto que ese texto sería usado como muestra de lo que había sido el rock en la dictadura. No por nada, al final de esa nota yo decía: «Hubo desaparecidos peluqueros, estudiantes, obreros, pero no rockeros». Ni un solo rockero desapareció. Y en esa nota se entendía por qué. El que peor estuvo de todos fue Miguel Abuelo, que dijo: «Fueron desaparecidos por una guerra y en una guerra siempre habrá desaparecidos, te lo pueden decir ambas facciones. Lo cierto es que cuando uno juega con fuego, lo menos que puede esperar es quemarse un poco. (…) Si bien me parece muy importante que se aclare el tema de los desaparecidos, no dejo de lado que los que hacen la guerra —desde cualquier bando— son deplorables». ¡Y lo dijo en mi revista!

Al tiempo, en una fiesta que hubo después de que pusieran una bomba en El Porteño, entré justo en el momento en que cantaba Miguel Abuelo. Cuando terminó de cantar dijo: «Llegó el puto de Symns, que es un hijo de remilputas y hay que cagarlo a trompadas». Así que fui a saludarlo, levanté los brazos para darle un abrazo, y le partí la cara de un puñetazo que lo tiré a la mierda. Tardaron en hacerlo reaccionar, yo fui un boludo en dejarlo reaccionar. Pero se levantó, vino caminando, me dio un cabezazo y me mandó al hospital. En el hospital estaba tan loco de droga que le quería contar al enfermero lo que me había pasado y no podía contar nada. Mientras tanto, en la fiesta un cadete mío al que adoro se puso su anillo, le pidió un autógrafo y le partió la cara con su anillo, en venganza por la paliza que me había dado.

No era la primera vez que tenía problemas con Miguel Abuelo. En La Falda, Córdoba, cuando bajaba del escenario le tomé el pie y se rompió todo. Pistocchi nos obligó a perdonarnos, a darnos la mano, pero yo en realidad lo odiaba por un extraño motivo: era cienciólogo. Así que tiempo después, cuando me enteré de que Miguel Abuelo estaba moribundo, me puse contento. Y cuando murió tomé champagne. Me acuerdo de las veces que tomé champagne: cuando lo encanaron en Chile a Pinochet y cuando murió Miguel Abuelo.

En cambio, lo de mi amigo Tom Lupo me da una profunda congoja. Con Tom éramos muy amigos y muy enemigos. Una vez volvíamos en auto desde Cariló a buscar merca a Buenos Aires —teníamos unas hembras en la costa, en un boliche que se llamaba Hemingway— y mientras él manejaba, me dijo: «Mirá, me voy a quedar dormido, dejame dormir diez segundos y me despertás». Y así fue todo el viaje. La paradoja es que hace dos años, quizás jugando a esos juegos, un pendejo lo agarró a la salida de Canal 7, sobre la calle Libertador, y le partió el choche en dos y lo dejó metido entre los caños. Estuvieron toda la noche para sacarlo de adentro del auto. Y ahora Tom está así, sin hablar, sin memoria cercana. No es infeliz porque no puede serlo.

A Luca Prodan lo conocí en 1980, cuando yo vivía prácticamente en La Plata. Con Los Redondos íbamos a laburar a un boliche que era como una sala de ensayo que se llamaba Malambo y que, tal como sugiere su nombre, era un lugar de pistoleros y asesinos. La última noche que fuimos estaba Miguel Abuelo, que lo cagaron a trompadas —era un público repesado— y empezó a putear; estaban Los Redondos, que no quiso cantar el Indio y salí yo en lugar de él; estaba celeste Carballo; y había unas chicas que se llamaban Las Babyscuit. Yo hice mis monólogos y me gritaron de todo —pero teníamos una banda de pesados que afortunadamente nos sacaron de ahí—, y debutó un grupo con una baterista, extraordinaria para mí, que se llamaba Sumo. Así nos conocimos. Luca me vino a saludar porque sabía quién era: un «famoso» dentro de ese grupito de artistas que había esa noche.

El reencuentro ocurrió en El Depósito, un bar en el cruce de Chacabuco y Paseo Colón. Los Redondos daban un recital, pero no fue el Indio y salí yo con Luca y las Babyscuit. Cuando Poly se enteró, sintió odio y me quería echar del grupo. Ella era así. Después dejamos de vernos.

A unas cuadras de ahí, en Chacabuco y Piedras, estaba la redacción de El Porteño. En la esquina había un bar al que iba todas las mañanas antes de entrar a la revista. Ahí me tomaba unos tragos de vodka con Campari y me cruzaba, cada tanto, con Luca, que venía de Alcohólicos Anónimos, cuya sede estaba en la misma manzana. En AA todos los días tienen que decir, como un mantra, «hoy no beberé». Pero si no se dice esa frase, ese día se puede beber. Entonces Luca venía y pedía una ginebra, y nos dábamos unos saques. l afirmaba que la cocaína era peor que la heroína, porque la heroína al menos te mata. Cuestión que a veces yo me desayunaba una ginebra, y contento de que yo lo incitara, el pelado, después de la sexta o séptima ginebra y el cuarto saque puteaba toda esa cura que lo obligaba a arrepentirse del éxtasis que lo aprisionaba.

«¿Querés otra ginebrita, Luca?». Amo el fracaso del que quiere enderezarse. Los que se enderezan, levantan la vista y ya no ven más el mundo, se casan con un auto, tienen romances con el supermercado, eligen la llave perfecta para que cierre la puerta y respiran hondo, como si toda su vida hubiera sido un error, como si ese ser miserable hubiera estado siempre oculto bajo el disfraz del agachado.

Pero Luca nunca fue así. Por eso todos cuentan anécdotas de Luca. Todos estuvieron con él en alguna parte. En un pueblito llamado Lotha, en el sur de Chile, un pueblo minero abandonado, en la pared de una casucha dice: «Luca vive». Y esas pintadas no se equivocan. Ciertos animales bellos y calientes, ciertos duendes quedan palpitando por la eternidad en los corazones que alimentaron con su luz.

Todos los malditos 22 de diciembre en los que vuelvo a cumplir años recuerdo esas mañanas en San Telmo, cuando a las ocho o las nueve nos zampábamos esas seis o siete ginebras, hablando tonterías (nos poníamos tremendamente tímidos) como dos niños jugando un juego imposible: jubilarse de adulto. Después nos vimos muchas otras veces, por afuera de ese barcito atorrante. Una de las últimas fue en el Parakultural, con su formación Luca y los Apestosos. «Sumo me tiene podrido… este es un país de putos, ¿sabés qué banda voy a hacer? Todos Tus Trolos», me dijo eufórico. En esa época también nos encontramos para una entrevista. Se enojó porque perdí el grabador y la tuve que inventar toda; y en un bar que se llamaba Gracias Nena, allá en Chacarita, me dijo «Eh, loco, me hiciste decir cada cosa» (las había dicho, lo que pasa es que no reconocía sus palabras). Y finalmente lo vi en su casa, donde murió, una semana antes de que partiera al otro mundo, con su banda Luca y los Apestosos. Una de las últimas frases que me dijo sigue en mi memoria: «Te parecés cada vez más a Alfonsín». Y yo le respondí: «Te parecés cada vez más a Jaco Pastorius». No sé por qué nos dijimos eso.

Luca murió el 22 de diciembre: el día de mi cumpleaños. Cada vez que cumplía uno de Los Redondos, o Richard Coleman, o quien fuere, se festejaba en el bar Caras Más Caras. Las noticias fatales se parecen a los balazos, dicen que no sentís nada hasta que pasa el tiempo. Eso ocurrió con Luca. Esa noche en Caras Más Caras mi cumpleaños se convirtió en un festín macabro. Recuerdo claramente que todos sabían que Luca había muerto de una sobredosis y no de catarro. De un pico y no de una indigestión de ñoquis. Era una burla del destino: un tano había venido a Buenos Aires a morir como Jim Morrison, como Jimi Hendrix. Un tano patasucia (literalmente, Willy Crook sostenía que sus pies olían a pedos de mamut) tuvo que atravesar la espesa pared moral de esta ciudad donde los viejos vinagres a veces tienen veinte años, con la energía descabellada de su música, con el desparpajo de un conquistador, con la certeza de quien porta una tormenta. Un tano que se disfrazaba de bruto, un animal caliente que rápidamente percibió la reptil frialdad de los porteños, un compositor que en cuatro años escupió la música más enérgica, guerrera y original que habíamos escuchado hasta ese momento. Ante la displicencia y el rechazo de los talentos nacionales, Luca se robó el corazón de todos los jóvenes de corazón joven de cualquier edad y jamás lo devolvió hasta hoy. Luca ni siquiera necesitaba cantar: con caminar por Corrientes ya se bamboleaba la calle. Los popes y futuros popes no se lo bancaron: ni el Indio Solari ni Spinetta ni Charly. Ninguno de ellos comprendió que la magia es energía que despiden ciertas almas: no importa cómo toquen o destoquen esas estúpidas guitarras y esos cretinos pianos que nos torturan a cada rato por diestra y siniestra en este ruidoso show que es hoy el planeta. Ni yo me di cuenta, pegoteado como un ciego a Los Redondos.

No quise ir a su velorio. Fue una tristeza terrible. De ahí fueron al cementerio, donde cantó Orge. Y ahí descansa todavía el cuerpo de Luca, que tuvo que ser tapado con una enorme piedra que trajeron en helicóptero porque se robaban sus huesos todos los días.

En las décadas del ochenta y del noventa, los personajes más conocidos no eran solamente los rockers o los actores, sino los dueños de los boliches. El rey de la noche, el hombre que no solo se hizo famoso él, sino que llevó el rock a la cima, fue Emir Omar Chabán. Primero puso un boliche chiquitito, el Saturno, en Pueyrredón y Corrientes, cerca de La Esquina, y después puso el Einstein, un bar que creció como todos los bares que ponía Chabán.

El Einstein era muy incómodo, muy chiquito; te hinchaban las pelotas y no te dejaban actuar. Ahí empezó a actuar Luca y ahí fui yo. Chabán me pagaba con tragos y me intervenía el espectáculo; ese era su juego predilecto: meterse sin pedir permiso apenas empezabas a actuar. Con él venían unos que se llamaban El grupo fantasma, que eran troskistas de intervención teatral pero sobre todo eran malos, porque me intervenían a mí, no intervenían a Alfredo Alcón: eran cobardes. Ahí me agarré a las piñas con mis amigos y después no fui más.

Con Chabán trabajaban en aquella época Helmut Zieger, Sergio Aiseinstein y Katja Alemann, que ponía la plata. Katja era la media hermana de Roberto Alemann, ex ministro de Economía de Frondizi y de Galtieri, y de repente consiguió el dinero para que Chabán pusiera Cemento, que fue el boliche más grande, fastuoso y poderoso de toda la década. Todas las bandas de rock que pasaron a la fama, y también algunas que quedaron atrás, trabajaron en Cemento. El reviente era tal que ahora se hace un chiste: si no nos morimos antes fue porque Cemento era de cemento. Ahí fui con Los Redondos, y después empecé a traicionar a todo el mundo, o no a traicionar: a darme los gustos. Estuve con Los Piojos, con Bersuit Vergarabat, con bandas de las que ni me acuerdo el nombre, en un escenario que era sólido. Lo que no era sólido eran los camarines: olían a caca y a la vez eran el lugar del sexo, y para moverte tenías que pasar por zonas de precipicio.

En cualquier caso: ahí, en Cemento, hice mis mejores actuaciones con los Redondos (o no: las mejores fueron en el Margarita Xirgu, donde subió Charly García al escenario para abrazarme y felicitarme por mis monólogos; y ahí dio origen a la gresca con Los Redondos, porque a ellos no les gustaba que yo fuera tan famoso). Y establecí, como todos, un vínculo con Chabán, un atorrante que te robaba todas las entradas. Compraba entradas y las vendía en la esquina y no te pagaba nada. Mil entradas se iban al carajo, porque era un lugar de tres mil personas. En un momento no te podías ni mover abajo. Sin embargo, aunque al principio no nos queríamos terminamos haciéndonos amigos a la fuerza. Tengo dos anécdotas. La primera: una noche entró a Cemento toda la comisaría segunda, y yo agarré algo que simulaba ser un grabador, y el marido de Vera agarró otra cosa que hizo pasar por máquina fotográfica, y empezamos a decir «Persecución en pleno San Telmo…». Y el subcomisario, que era amigo mío, vio eso y me llamó aparte y me dijo: «Enrique, calmáte, vinimos a coger, a tomar algo, ¿me conseguís un saque?». Y eso Chabán me lo agradeció siempre. De hecho se lo presenté, se hicieron amigos y empezaron a hacer negocios. Esa es la que él me debe a mí.

Y después, la segunda anécdota —la que yo le debo a él— es ésta: yo había conocido a una piba de dieciséis años en un concurso literario. Ganó el certamen, era una belleza y se la quité al novio. Y le di a Chabán la orden de que no lo dejara entrar. Pero en un momento yo salí no sé a qué, a tomar aire, a boludear, y el tipo me empezó a correr con una tijera. Ahí lo noqueó Chabán de una trompada y lo arrastró varias cuadras, llamó a la cana y lo detuvieron.

Siempre nos acordamos de ese ida y vuelta de favores. Y después él recuerda otra historia más: de cuando le di un botellazo a uno y rompí una botella de whisky que él me hizo pagar. Nos apreciábamos. Jamás compré una entrada, pero tampoco cobré ninguno de los espectáculos que organicé en su boliche, o mejor dicho: jamás cobré lo que tenía que cobrar. La última vez que lo vi con vida fue cuando volví de Chile. Él creía que yo estaba en la gloria porque en Chile vivía Katja y porque yo estaba en la fama, cosa que era cierta, aunque no se traducía en plata. Lo crucé en la esquina de Sarmiento y Rodríguez Peña, y me hizo un chiste sobre eso —dijo que ahora el rico era yo—, y yo le hice un chiste sobre sus zapatos: tenía una colección infernal de zapatos, eran como mil, todos carísimos. Después de eso me fui al sur, y de ahí a Chile. La noche del 29 de diciembre de 2005 paseaba por Santiago cuando vi la tapa del diario El Mercurio, que es como La Nación de acá, y vi la cara de Chabán y la noticia del incendio de Cromañón. Ahí se me cayó el culo porque me di cuenta de que lo quería y me di cuenta también de que había empezado un quilombo de unas dimensiones que yo ni imaginaba: había 194 muertos y él era acusado de ser asesino de masas. Apenas volví a Buenos Aires vi que había empezado el efecto post Cromañón: estaba prohibido bailar. Me contrataban para entretener a la gente sin que bailara, y no fui más. Porque si no bailan te odian, se cagan a piñas. De ese país se fue Chabán. Sé que pidió verme antes de morir. Llamó a una abogada que conocía a mi amigo Rodolfo Palacios y le habló muy bien de mí. Quedamos en un día, pero justo ese día murió. Igual no sé si hubiese ido a verlo.

En la runfla que se había establecido ahí en San Telmo, entre el Marconetti y Paseo Colón vivíamos en todos los pisos tomados. La Turca, que era una chupadora de pija profesional, se la chupaba a todos en el barrio menos a mí. Vivía sobre Brasil y Balcarce, a metros del bar donde funcionaba la redacción de Cerdos & Peces, ahí nomás del Británico y a la vuelta de un edificio en el que yo había vivido y donde se alquilaban habitaciones. Le decíamos El infierno. Habíamos estado ahí con Vera, en cuartos donde apenas entraba un colchón, unidos entre sí por unas escaleritas.

El lugar tenía tres pisos y nosotros dormíamos en el tercero. En el primero, debajo de todo, estaba José Sbarra. Lo había visto una sola vez, cuando me mandó a buscar merca Daniel Riga. Toqué y entré, y estaba él tirado en el fondo. Siempre me acuerdo de esa imagen como de pesadilla o de alucinación: él, en un rincón, formando un ángulo con su cuerpo y rodeado de pibitos que se traía de Constitución para cogérselos. A mí me cayó para la mierda, sobre todo por las anécdotas que se contaban y por esa imagen horrorosa. Parece que Sbarra les inyectaba algo a los pibes para cogérselos, y una vez en la que estaba Daniel Riga se le quedó uno ahí. Parecía que se había muerto. Entonces Daniel empezó a pegarle trompadas en el pecho y pudo despertarlo.

Pero cuando Sbarra también se despertó y lo vio a ese gigante sobre el pibe, le pegó una trompada y lo sacó a la calle en la esquina del Británico. Pero eso no fue nada. Cuando me cansé de vivir ahí le cedí mi cuarto al B.Ode, que un día fue a lo de Sbarra y encontró un cadáver envuelto en una alfombra. Para el B.Ode daba igual si era un cadáver o un ángel: no hizo nada, se fue y se acostó. Después llegó la policía, encontró el cadáver y despertó a todo el mundo. Había pasado lo de siempre: Sbarra le había dado una inyección a un pibito para cogérselo y lo había matado. En tonces lo había envuelto en una alfombra y lo había tirado en la planta baja.

Yo consideraba a Sbarra un agente del mal. No le daba bola, no lo quería ver, no lo quería leer. Estaba podrido de escuchar los monólogos de mierda que hacía en Mediomundo Varieté. Hasta que al fin decidí entrevistarlo en mi casa, para una nota que se titularía «Coger, drogarme y escribir». En esa charla lo aprecié, me di cuenta de que tenía algo. Era quizá el primer escritor que encontraba con el que pudiera conversar. Porque había entrevistado a Fogwill, a casi todos los escritores, pero eran conversaciones de intelectuales, y con él no pasaba eso. Empezamos a ser amigos. En esa charla me confesó, como si fuera un manif iesto «Cuando no me la chupan bien, cuando siento que no me la chupan en serio, entonces no les doy lo que se merecen. La generosidad y el egoísmo son lo más importante en el acto sexual. Estoy viendo una concha y no me pasa nada, igual la miro y alimento las ganas, me doy máquina. Te tienen que hacer sentir grande. Yo estoy chupando una pija en un baño de un bar y al tipo lo hago sentir el macho de la tierra. Hay que evitar coger con los mezquinos. Los mezquinos son lo peor del mundo».

Sbarra era un tipo muy raro, bisexual, se cogía mujeres, hombres, nenas, nenes de ocho, nueve años. Su manera tan extraña de confesarse era parecida a la mía. Contaba todo. Decía que se arrepentía de todo lo que había hecho. En esas notas de arrepentimiento, a medida que me fui haciendo su amigo, empecé a notar otra vez el dolor que había visto en Daniel Riga. Al final lo contrataron en un bar que estaba sobre la avenida Colón, muy famoso, que se llamaba Baruk. El dueño de ese lugar, por amistad, le tiraba unos mangos porque él estaba en la pobreza total, no tenía donde vivir. Y lo dejaba hacer ahí sus shows y dormir atrás.

En uno de esos shows, lo fui a saludar al camarín, que era su cuarto, y vi que al lado de la cama, en la mesa de luz, había un revolver 38, nuevito. Nadie le preguntaba nada, pero yo le dije: «¿Qué hace eso ahí? ¿A quién vas a matar?». «No —me dijo—, me voy a matar yo». Eso me afectó muchísimo. «¿Por qué te vas a matar?», le dije. Pero después lo ayudé. Él tenía miedo, no sabía cómo hacer, y le empecé a dar clases de cómo tenía que matarse. Lo difícil, siempre, es apretar el gatillo. Mientras yo le decía esas cosas él les avisó a todos los demás que se quería suicidar. Era un doble juego: por un lado quería que lo ayudara a morir, y por el otro pedía ayuda.

Hasta que una noche hicimos en Baruk una gran fiesta a la que vinieron todos los grandes actores: Mosquito Sancinetto, Batato Barea, Daniel Aráoz, Tom Lupo, Divina Gloria, Fernando Noy. Esa vez volvió a pedirme que lo ayudara a matarse, y yo siempre le seguía el juego: le decía que podíamos ir a un parque al lado del río, que yo tiraba, o que podía ponerle la pistola en la mano, lo cual era un delirio porque un policía amigo me dijo que me iban a descubrir al toque. Sbarra lloraba todo el tiempo. Ese es uno de los recuerdos de esa noche, que fue un caos. Esa clase de noche que termina a las once de la mañana. Me acuerdo que en esas horas pasó de todo. Aráoz en aquella época estaba loco —ahora no sé cómo estará, creo que está bien— y nos pedía que le fuéramos a comprar jeringas. Y yo, que no había comprado nunca una jeringa, fui a la farmacia y pedí una jeringa diciendo que era enfermo de diabetes. Mientras tanto Sbarra lloraba todo el tiempo.

Esa misma noche había una fiesta en la casa de Daniel Riga, pero él llegó hecho mierda. Ahí había un dúo que solo quería coger, había un fotógrafo, y estaba Vera: el novio le había pegado un cachetazo y fuimos a buscar un pistolero y le pusimos un revólver en la cabeza por media hora. Después el novio nos buscó, pero ya nos habíamos ido. Esa noche fue cuando nos escapamos con Vera a Necochea. Y de ahí en más no volví a ver a Sbarra.

Yo no creo que se quisiera matar en serio. De hecho, enseguida cayó en las fauces de su familia, que lo internó en el famoso Muñiz. Ahí terminó arrepentido, declarando que toda su vida había sido un error, que nunca debió acostarse con menores, que no debió drogarse; yo creo que el miedo nos hace decir lo que ni siquiera sabemos. En ese viaje a Necochea se murieron Daniel Riga y José Sbarra. El sida era nuestro principal enemigo. Me acuerdo que unos días antes de irme me chupaban la pija, a mí y a todos, tres o cuatro mujeres por día. Pero cuando volví eso ya se había acabado. El miedo nos liquidó.