Mandamos a Alejandro Seselovsky a la guerra de Ucrania, en el avión privado de Enrique Piñeyro. Como casi todo lo que pasa en lugares lejanos nos cuesta comprenderlo, le pedimos que lo contara de la forma más argentina posible.

Mandamos a Alejandro Seselovsky a la guerra de Ucrania, en el avión privado de Enrique Piñeyro. Como casi todo lo que pasa en lugares lejanos nos cuesta comprenderlo, le pedimos que lo contara de la forma más argentina posible.

Un wachín de Piedrabuena, de Lugano I y II, igual, igual, pero allá, en la estepa soviética del este europeo.

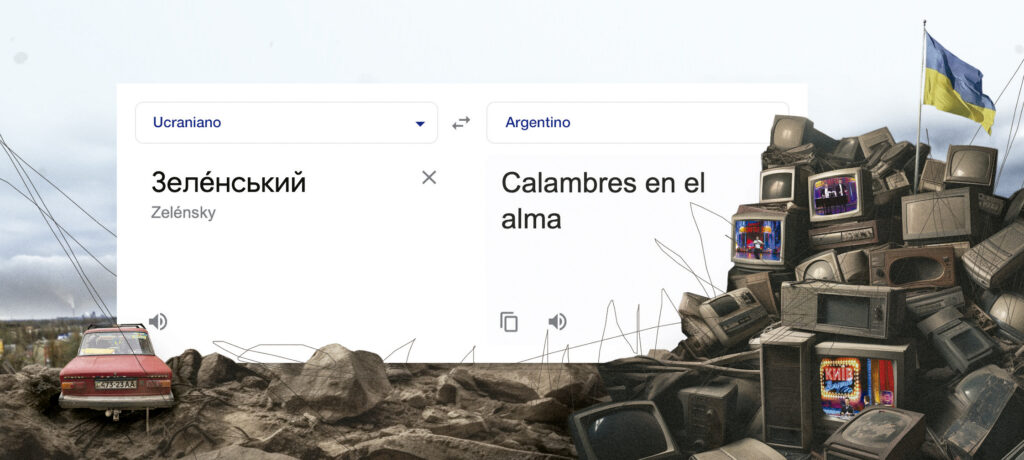

Un pibe de los monoblocs que estaba practicando las tablas —mi vida, ese nene… estaba practicando las tablas— cuando el mundo se desplomó a su alrededor: 1989, Volodymyr Zelensky tiene once años. Yo tenía once años en la guerra de Malvinas. Cae el Muro de Berlín, cae Puerto Argentino, y cayendo imprimen en el cuerpo del chico que sos el rayón vitalicio de la capitulación. Calambres en el alma.

Zelensky creció entonces asomando el cogote entre los escombros de una era.

De familia judía, hijo de un profesor de informática y una ingeniera, es nieto de Semyón Zelensky, coronel —en la Segunda Guerra Mundial— de la 57ª División de Fusileros Motorizados de la Guardia del Ejército Rojo, el ejército que hoy es el enemigo.

«Los escombros de la era» quiere decir que no se hizo adolescente en la Unión de Repúblicas Socialistas, sino en el baldío social que quedó cuando cayeron. En una sociedad que debió volver a nacer. Y si bien nadie elige su época, también es cierto que podés negociar con ella. Pícaro, pillo, atrevido, un sabandija que agarró la pala del vodevil, Vova (Beto para los Albertos, Vova para los Volodymyres) encontró en la gran tradición judía del humor y la pantomima una forma de arreglar cuentas con su tiempo.

Hay que decir que quedó más cerca de los hermanos Sofovich en Más pinas que las gallutas que de Woody Allen en Los secretos de Harry. Zelensky tomó el camino del entretenimiento de masas y popularizó un número, por ejemplo, donde toca el piano con la chota: se para delante del teclado, se baja los pantalones, levanta los brazos como si fuera a bailar El lago de los cisnes y ahí nomás entra a dar saltitos mientras suena una pista del «Hava Nagila». Es Listorti en bolas haciendo una cámara oculta. Ponele.

No es una comparación caprichosa: hay un mundo de Tinelli y un mundo de Zelensky que, en cierto momento, fueron el mismo mundo.

Año 2005, la cadena ABC de los Estados Unidos estrena Dancing with the stars. Las televisiones del mundo empezaron entonces a replicar el formato, y para el año siguiente el reality estaba haciéndose irremediablemente en todos lados. En la Argentina se llamó Bailando por un sueño, lo condujo Marcelo Tinelli, fue de abril a junio de 2006 y lo ganó Carmen Barbieri. En Ucrania se llamó Tantsi z zirkamy, literalmente Bailando con las estrellas. Fue de octubre a noviembre de 2006 y lo ganó —¡Música, maestro!— Volodymyr Zelensky.

Es desconcertante verlo hoy en los viejos archivos, cumpliendo con todas las trucas que le conocemos a este show después de haberlo tenido durante trece temporadas en la pantalla argentina, noche tras noche, Marcelo de pie a un costadito con el micrófono en el sobaco. Zelensky entre ritmos, vestido de bachata, vestido de merengue. Zelensky entre córeos y compases. Zelensky enfrentando a un jurado que le dice: «Estás pisando mejor la pista, Vova. Me encanta esta pareja. Mi puntaje es…».

Qué clase de validación tramita, en una figura pública consumida por audiencias de gran escala, ganar el «Bailando» de tu país? ¿Qué tipo de coronación popular implica, en el caso de que implique alguna?

Dice Foster Wallace que la generación nacida después de los sesenta dejó de mirar televisión para comenzar a vivirla. Que, para sus mayores, la televisión todavía era un prodigio tecnológico. La miraban tipo WOW: no importa lo que pasa ahí adentro, importa que está pasando algo. Gente que se volvía loca con la señal de ajuste.

Que para él, en cambio, que para nosotros, es una omnisciencia, una presencia constante, pertinaz, en el devenir de los días.

Llegó un momento en el que ya no pudimos elegir si ver o no ver televisión. La televisión se transformó en un actor cultural tan drástico, tan determinante, con un radio de presencia social tan desaforado que terminó amenazando la soberanía de sus plateas. Podías apagar. Podías arrojar el televisor por el balcón, que la televisión estaría ahí, mañana, cuando salieras a la calle, esperándote. Sus personajes, sus narrativas y sus resonancias se habían inmensificado, y terminaron entramadas en el tejido del cuerpo social que habitamos, sellando una comparecencia: podías no ver televisión, que igual ibas a consumir televisión. Por lo tanto, se asegura un tráfico formidable entre las multitudes la carita que gane su «Bailando» local.

Ahí está Zelensky, a los veintiocho años, reinando en la televisión de masas y el corrillo de los bares.

Ahí está Zelensky, a los veintiocho años, desplegándose. Haciendo crecer el radio de su identificación inmediata. Se había entrenado en los torneos de comedia de la universidad. Como las olimpíadas de matemática, pero de humor. Allí lideró sus primeros equipos. Se recibió de abogado. Nunca ejerció como abogado. Solía faltar a sus clases porque prefería quedarse ensayando un stand up. Habrá soñado el destino del comediante popular, probablemente. Y después todo se trataría de ir viendo: fundar su productora, gestionar el espectáculo de su país, hacer un papel dramático después de los cincuenta, algo que lo corrobore como actor. Ganar dinero, primero. Respeto, después. No era un mal plan. Sin embargo.

Me pasé una semana caminando las calles de Kyiv escuchando Pibes Chorros. «Se borró Duraznito de la villa / se llevó toda la plata del blindado / esa que nos habíamo’ afanado / la otra noche, en la General Paz».

No entendía por qué, qué andamio del momento me dejaba recorrer esa musiquita de la desgracia. Pero algo funcionaba entre la capital de la guerra y una cumbia villera reventándome en los oídos. Con los días empecé a pensar que tal vez había encontrado la forma de que la tragedia argentina y la tragedia ucraniana se me presentaran juntas, a la vez. La guerra, la pobreza: patear las calles de una mientras voy tarareando la otra.

Somos, entre otras cosas, también, fatalmente, un resultado de las tragedias de nuestros países. Así que podés soñar lo que quieras, que los infortunios de tu tiempo y de tu lugar te van a cruzar el sueño de un volantazo y te van a acomodar en la butaca de tu destino. El que sea que te corresponda.

En septiembre de 2013 Ucrania tuvo su 2001. El presidente Víktor Yanukóvich giró hacia Rusia, cuando había prometido que giraría hacia Europa. El nacionalismo ucraniano y las mayorías del centro oeste no se lo bancaron. Salieron a las calles. Represión. Cien muertos. Todo terminó en febrero de 2014, con Yanukóvich derrocado, entrando al club del helicóptero, recibiendo asilo político en Moscú. Veinticuatro horas después del derrocamiento, molesto, Vladímir Putin decidió anexar de un saque la estratégica península de Crimea, en la costa del mar Negro, aprovechando la fragilidad del sistema político ucraniano y la inestabilidad de su gobierno.

La historia de Crimea es la historia de una codiciada prenda geopolítica. Griegos, romanos, godos, bizantinos. Se extiende la lista de las civilizaciones que alguna vez la poseyeron. Fue parte del Imperio otomano hasta finales del siglo XVIII. Fue anexada a Rusia por Catalina la Grande en 1783 y vuelta a poner bajo control de Kiev por Nikita Kruschev en 1954, no como el reconocimiento de una soberanía territorial, sino por cuestiones administrativas y de abastecimiento logístico. Ahí quedó la península, de lado ucraniano, cuando la URSS se desintegró en 1989. En 1991 Ucrania se independizó formalmente y dijo «Matanga: Crimea es mía». La anexión intempestiva de Crimea, entonces, puede ser vista como el verdadero comienzo de esta guerra.

Mientras tanto, nuestro muchacho ponía en marcha el producto más ambicioso en la historia de Kvartal 95 Studio, su productora de espectáculos. El dieciséis de noviembre de 2015 salía al aire el episodio 1 de la primera temporada de El servidor del pueblo, sobre un profe de historia de un colegio secundario, corte Felipe Pigna, que se queja de la corrupción de su país.

Que se queja. De la corrupción. De su país.

Un alumno lo graba con el celu, lo viraliza, el profe termina siendo presidente. Para marzo de 2019, cincuenta y un capítulos y tres temporadas después, Volodymyr Zelensky, el presidente de la ficción, ya medía bien en todas las encuestas, pero como presidente de verdad. Eso que llamamos, siempre un poco tautológicos, «la vida real».

El treinta y uno de diciembre de 2018, pisando el discurso de fin de año del presidente en curso, anunció su candidatura presidencial. Zelensky necesitaba un partido con el que presentarse. Y ese partido necesitaba un nombre, así que le puso como a su serie.

El servidor del pueblo todavía estaba al aire cuando el partido político Servidor del Pueblo ya estaba en campaña.

Crimea llevaba cinco años anexada y la grieta ucraniana seguía siendo si la OTAN o si Moscú. El discurso de campaña de Zelensky, entonces, fue montado sobre la misma silueta antisistema que le había funcionado a su personaje: «Acá el problema no es con quién nos alineamos, acá el problema es la corrupción estructural». Según Transparencia Internacional, Ucrania es el tercer país más corrupto de Europa, detrás de Rusia y Azerbaiyán. Del laberinto de la grieta, Zelensky salió como se sale de todos los laberintos: por arriba. Usó para ello la escalera de su carisma y su talento para producir comunicación hacia el interior de las industrias culturales.

El veintiuno de abril de 2019, Zelensky ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ucranianas con el 73,2 por ciento de los votos.

Con esto hubiera alcanzado para hacer mil veces la nota de la ficción y su romance histérico, su pareja tóxica, con ese archipiélago de la materia que llamamos «la realidad». Pero lo que vuelve del todo extraordinaria la vida de este muñeco, lo que le asegura un lugar en el palco de la historia, es la jugada a contrapierna que hizo después, con la que dejó al mundo mirándolo.

El veinticuatro de febrero de 2022, Putin violó la soberanía territorial de Ucrania y llegó con sus tropas hasta Bucha, hasta Irpín, que es como querer tomar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y llegar hasta Campana, hasta Luján. Iba a ser una campaña de tres días. Era el Ejército Rojo pegando cuatro tiros, entrando anchamente, panchamente, desde Bielorrusia y poniendo en Kiev un presidente que no le hiciera ojitos a la OTAN. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y Boris Johnson, en ese momento primer ministro de la Gran Bretaña, le ofrecieron asilo político al ya no tan gracioso Volodymyr. Era fija que aceptaba o lo mataban.

Y entonces. Y ENTONCES.

Hay un fusilado que vive. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pueden ustedes llamarme Ismael. Difícil que haya una gran historia para contar sin una gran línea que la inaugure. El chico de los monoblocs, el que tocaba el piano con la chota, se plantó y respondió a las invitaciones diciendo:

—No necesito un paseo. Necesito municiones.

Tres días, iba a durar el asalto ruso. No fue un asalto, es una guerra. Y lleva más de un año.

Tenía que estar ahí, le tenía que tocar, y tenía que estar un poco desviciado de las tradiciones de la política formal, o directamente no entender nada, para aceptar la única invitación que tenía sentido aceptar: la de la historia.

Será que a los wachines de Piedrabuena, nazcan donde nazcan, no te los llevás por delante así nomás. Será que a los pibes de los monoblocs, nazcan donde nazcan, no les cuesta pararse de manos. Es una hipótesis. O será que, simplemente, no les gusta que les toquen el culo. Riquelme poniéndole una piña a Santa Cruz en el Boca-Banfield del Clausura 2002. ¿Qué me tocás, la concha de tu madre? ¿Qué me cruzás la frontera, fantasma? Sacá tu dedo de mi soberanía, pedazo de gato.

No sé. Será.

Son doce horas de vuelo de Buenos Aires a Madrid. Cuatro horas más hasta Varsovia. Otras cuatro, pero de tren, hasta Chelm, en la frontera con Ucrania. Otras doce hasta Kiev, a la que en buen ucraniano corresponde llamar Kyiv, capital de la república. Y cinco horas de auto hasta Kryvyi Rih: se pronuncia «Krivírij», quiere decir «cuerno chueco», «cuerno caído», «cuerno donde se bebe el vino», y es la ciudad natal de este pibe. En cualquier caso, les pido, la cuenta de las horas sáquenla ustedes. Lo que les dé es lo que viajé para llegar hasta acá, donde estoy ahora.

Hay una forma en ruso, una en inglés, una en español y una en ucraniano para decir el mismo nombre: Volodymyr Oleksándrovych Zelensky. En ucraniano, el apellido empieza con un 3 que viene a ser la zeta del Zorro y sigue con unas letras que mi teclado no tiene: su nombre, en su lengua, no lo puedo ni escribir. Así de lejos estoy. Así de lejos viajé. Vine a ver, en todo caso, cómo se traduce Zelensky al argentino. Lo que sigue es la crónica que responde si lo conseguí.

Suenan las sirenas en la noche de Krivírij, y que suenen solo puede querer decir una cosa: está la muerte dando vueltas en el cielo y hay una posibilidad de que esa muerte sea la tuya.

El azar de la guerra consiste en que te caiga encima, o no. Es una ruleta. Y Dios es el crupier, en caso de que exista un dios, en caso de que exista un crupier.

Hace unos días, en Kyiv, salimos a hacer un puchito a la puerta con Pablo Czornobaj. Ya eran más de las once y el toque de queda lo prohibía, pero bue: nosotros, argentinos. Pablo está promediando sus cuarenta, tiene una parrilla en Wilde, factura bien. Pero es nieto de ucranianos y se vino a pelear. Así llama la sangre cuando llama. Se alistó en el Ejército, le dieron un chaleco, un fusil, y durante cuatro meses se cagó a tiros con los rusos. Estaba en la capital porque un misil le explotó cerca y lo tenían que operar de un tímpano. Me contó que su comandante no sobrevivió.

—¿No?

—Una esquirla le perforó el pulmón. Así chiquita, mínima. Murió ahogado. Yo estaba ahí nomás.

—¿Y por qué vos no te moriste?

—No sé, no me tocó.

La ruleta, el crupier, Dios, el azar de la guerra: que te caiga encima, o no.

Suenan las sirenas en la noche de esta ciudad, donde hace cuarenta y cinco años nació Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Está en el sudeste, a cinco horas de Kyiv, la capital. A otras cinco de la zona cero y el frente de combate. Y a catorce mil kilómetros de casa.

Suenan las sirenas a catorce mil kilómetros de la terracita de Saavedra donde hago asados para los amigos. A donde viene Coco, a donde viene Juan y se arman las noches, picados de cabernet, discutiendo que si el Loco Bielsa, que si el peronismo, mientras le entramos a un matambrito comprado en el Coto.

Suenan las sirenas y eso quiere decir que hay ataques aéreos. Sobre nuestras mismas cabezas o en algún otro lugar, pero haber, hay. En unos minutos nos informará el gobierno exactamente dónde y exactamente con qué: si están cayendo drones suicidas o dagas hipersónicas. Siempre tuvieron una literatura estos rusos. Para nombrar sus cuetes, también.

Los drones son de fabricación iraní, y avisan. Las dagas son más difíciles de advertir por las baterías antiaéreas. Llegan de golpe, como un disparo en un callejón. Te matan sin avisarte que te matan. Kinzhal, se llaman. «Daga» es una traducción. Igual, es lo de menos: con cualquiera de sus nombres, la mierda esa te convierte, si te agarra, en un charco de humanidad desaparecida.

De todo esto, el alto mando ucraniano nos informará a través de los celulares. En la Ucrania de 2023, al gesto snob de «yo no uso celu» le corresponde un inmediato descenso en la expectativa de vida. Acá estás regalado, sin un smartphone en la mano.

Vamos a saber, en unos minutos, de qué se trata esta alarma antiaérea. Ahora mismo, lo único que podemos hacer es escuchar la sirena, el pánico timbrando la guerra.

Cuando suenan, las sirenas nos convierten a todos en lo mismo: gente que debe buscarse un refugio. Hasta un segundo antes, cada uno era cada uno: las meseras del café Frans, sobre la perspectiva Metalurgic, que te venden churros rellenos de salchicha; el señor calvo de la recepción del hotel, que lo veía a Zelensky de pibe ir a la cancha a ver al Krivbas; el periodista argentino que está buscando la historia del comediante que hizo de presidente en la ficción hasta que se volvió presidente fuera de ella. Todos, un segundo después, nos convertimos en el blanco probable de un misil ruso. Si dejás de ser probable y te volvés alcanzado, te morís. Ahí, para los tuyos serás un dolor. Para el conteo de la guerra, una baja.

Suenan las sirenas como sonaron por primera vez en la historia: Londres, 1939. No estuve, pero tengo la impresión de que se escuchó igual. El mismo bruto aullido, el mismo animal inconcebible que grazna, psicótico y espeluznado, al otro lado de las ventanas.

Contra toda recomendación a la población civil, abro. Ni de valiente ni de loco: de fascinado. No sé cuántas veces en esta vida me tocará escuchar la membrana excitada de una alarma antiaérea como las que se escucharon en la Segunda Guerra Mundial, como las que estoy escuchando ahora mismo, en esta misma ciudad, así que ni lo pienso.

Los cristales evitan la helada, porque todo acá tiene aislamiento térmico. Y cuando abro, me encuentro con dos cosas: el frío de los cuatro grados bajo cero que te deshace el polar, lo convierte en una musculosa; y la sirena sonando sin el filtro de los cristales, llenándolo todo. No hay a dónde ir para dejar de escucharla.

No conocí, en estos cincuenta y dos años que tengo, un sonido capaz de calarte así el hueso de la conciencia y del instante. Hola, sirena antiaérea de la guerra en Europa del Este. Me llamo Alejandro, encantado. No sabía que existías, ni cómo eras, ni cuánto miedo eras capaz de producir. No sé si ya te lo dijeron, pero sos estremecedora, sirena de la guerra. Trepidás. Sos el mismísimo desasosiego. Abdico, escucharte no sé ni cómo se escribe.

Estoy en la habitación 205 de L’Aurora Hotel. Desde mi ventana se ve la bandera de Ucrania. En Malvinas —la única guerra que me tocó vivir—, la propaganda bajó un lema como se baja una orden: «Argentinos, a vencer », nos decían. Era una coerción, había que decirla. Acá, hoy, en este país invadido, los ucranianos se saludan con una línea de ida y de vuelta y que, en sentido contrario, sube de las personas hacia los mandos:

—Slava Ukraini —dice uno.

—Heroyam slava —le responde otro.

Slava Ukraini quiere decir «gloria a Ucrania». Heroyam slava quiere decir «gloria a sus héroes». Así se saluda la gente acá. Catorce mil kilómetros son muchos kilómetros. No me llegó nada al celu, debe de ser mi chip. Me voy a dormir sin saber con qué nos están atacando.

El desayuno del hotel ofrece sopa de pollo. Albóndigas y sopa de pollo. A Darina y a Javier les resulta natural. La distancia menos interesante es la física, el incremento apático de una cantidad lampiña de kilómetros en largo. Está lleno de otras, es estimulante verificar otras. Sopa de pollo en el desayuno. Ahí tenés distancia.

Darina Tkachenko tiene treinta y cinco años. Nació en Ucrania y creció en San Miguel de Tucumán. Sus padres fueron artistas de ballet, contratados por el Teatro General San Martín de esa provincia, y afincaron ahí. Habla un español enriquecido, Darina, con un suave acento europeo capaz de entreverar, en un mismo arranque, un norteñismo criollo con el deseo acuciante de su patria:

—A Putin lo vamo’ hacé’aca.

Javier Donoso nació en Quito, es licenciado en Relaciones Internacionales y le suena, cuando habla, una música indescifrable. Es un latino europeizado con un andar templado, dueño de una mesura en la dicción y en las maneras.

Ella es fuerte; flaquita y fuerte. Tintineante, vigorosa, esa gente a la que el carácter se le ve. Es fácil definirla: cuando supo que los tanques rusos avanzaban hacia Kyiv, entró en Google y escribió: «cómo matar a una persona con una birome». Listo, definida.

Se dicen Bebo y Beba. Ella también le dice «papasote». No se lo dice a él. Me lo dice a mí mientras lo mira a él. Vamos a comprar al súper. Él viene de lejos por la góndola con el changuito cargado: «Mirálo, es un papasote».

Tienen dos hijos: Maxim, de diecisiete años, que no se aguanta las ganas de entrar al Ejército. Acá, la sociedad y sus Fuerzas Armadas están al derecho. Es lógico, no tienen desaparecidos ni bebés robados a los que hay que seguir buscando, ni conciben la idea del Estado terrorista como no sea el Estado ruso. Querer ser soldado, para un pibe de diecisiete años, no merece burla en los recreos, no se tienen que esconder: ni para decirlo ni para desearlo. El otro hijo es Dany, de doce. Un chico cálido con una sonrisa astuta. Hay un protocolo en la casa: con la mamá hablan ucraniano. Con el padre, español. Viví una semana con los cuatro en su departamento de Kyiv y ahora estoy acá, con ellos dos, en Krivírij. Son, también ellos, mi viaje.

Salir a una ciudad. Después de que llegaste, te acomodaste, bajaste las cosas del auto, la pispeaste mientras llegabas. Salir, a la mañana siguiente, a la ciudad viva, andante, y encontrarte finalmente con ella.

Les va a aparecer en los mapas como Krivói Rog, que es su forma rusa. Del mismo modo que Kiev es la forma rusa de Kyiv. Es que la guerra tiene, también, un frente lingüístico. La pelea ahí no es por el centro de Bajmut, sino por la desrusificación de la lengua. Y de la cultura. Darina me caga a pedos cuando digo «vodka» en vez de «horilka», por ejemplo. También sacaron el reloj que daba la hora de Moscú en la recepción del hotel. Desrusificación. Descolonización. Acordemos: vamos a llamarla por su fonema, por cómo suena para nosotros en ucraniano. Bienvenidos, entonces, a las calles de Krivírij.

Qué desconcierto, el del barro mezclado con la nieve. Bosta de orco y celestial deposición de querubín hechas una misma materia. Es veintisiete de febrero. Por un tema de solsticios y calendarios, acá la primavera comienza el primero de marzo. Estamos en el último invierno. Son los últimos fríos, estos, y así y todo te parten. Pero la nieve empezó a aguarse, a desaparecerse sin desaparecer todavía, y en las calles hay manchones inexplicables de blancos y marrones. Hace un año, el deshielo fue un aliado ucraniano que le propuso complicaciones al avance del tanque invasor. Barro y nieve. Me extrañan cosas que, por supuesto, acá no le extrañan a nadie.

Por cierto, «orcos» es la forma en que Darina llama a los soldados rusos. Los guasaps de Darina, no importa de qué hablen, terminan con el emoji de una mamushka junto al de un serrucho. No usa emojis de mamushkas ya serruchadas porque no hay.

Salimos. Puerta. La guerra no espera para presentarse, y al otro lado de la calle hay un playón que podría ser de autos usados, pero no. Lo ocupa, en cambio, una cantidad de piezas de artillería rusa destruidas por el Ejército ucraniano. Como un museo a cielo abierto de la victoria parcial, como en una galería de goles hechos en partidos recientes, en fila se acomodan un tanque desmembrado; lo que quedó de un carro de asalto después del fuego que lo devoró; la carcaza de un anfibio con la zeta blanca pintada a la brocha en el frente; una chatarra ennegrecida que acaso haya sido un cañón. Ocupan, detrás de un alambrado, el largo de la calle, uno al lado del otro. Son cadáveres de lata que, no cuesta suponerlo, habrán albergado cadáveres de personas en el momento en que fueron convertidos en esto que son ahora. Sobre todos ellos, un banner, me traduce Darina, dice: «Creemos en la victoria».

Dos cuadras después llegamos a la rotonda que le organiza el centro catastral y simbólico a esta ciudad. Una torre de fierro y cemento recio se yergue cincuenta metros, el obelisco de esta gente. La corona una bandera azul y amarilla, el estandarte nacional, más dos banderas rojinegras, el estandarte del Ejército. Conozco un lugar donde estos colores, así rejuntados, serían un problema.

Las avenidas principales salen de y llegan a esta rotonda. La conciencia de la ciudad acerca de sí misma ha logrado que una de esas avenidas se llame Metalurgic.

(Que le llamen «perspectiva» a las avenidas es de una literalidad emocionante, realismo poético. Haberlo descubierto a los veinticinco, leyendo a Nikolái Gógol, La perspectiva Nevski, una de sus novelas petersburguesas, y vivir hasta hoy creyendo que el gran autor ucraniano era un héroe de esta Ucrania, y venir y comprobar que no, que lo tratan de prorruso en el comienzo de la charla; de traidor unas copas después).

Este punto del mapa se llama Barrio 95 o, en ucraniano, 95 Kvartal, que es como se llama la productora de Volodymyr Zelensky. Es un gesto hacia el pago, hacia el primer terruño, haberla nombrado así. Como ponerle a tu banda «Calle 13» o a tu película «8 Mile». También es una forma de proceder. El tipo le puso a su empresa el nombre del centro de su ciudad, y a su partido, el nombre de su serie. Por mi parte, ahora mismo estoy de pie sobre la tachuela roja del viaje que me propuse.

Por detrás de mí, casual, mirando él también todo por primera vez, pasa Javier canturreando:

—Muchaaaaaachos.

Ya le expliqué cómo sigue: «ahora nos volvimo’ a ilusionar». Y cuando yo la canto con él, él la canta conmigo. Pero después se olvida y solo masculla, de golpe, a cuento de nada, cuando menos te lo esperás:

—Muchaaaaaachos.

Slava Argentina.

Krivírij es ancha, como desplegada. No vas a chocarte con nadie en sus veredas. Hay una escala del espacio que es correlato de la escala país: con seiscientos mil kilómetros cuadrados, Ucrania es el Estado más grande de Europa —en caso de que Ucrania sea efectivamente Europa, controversia que, como ya vimos, le da combustión primaria a la guerra—. En Kyiv, donde la gastronomía de autor, el diseño y los surtidores USB para autos eléctricos lo occidentalizan todo, esa discusión parece saldada. Pero conforme avanzamos hacia el este, es decir, hacia la frontera con Rusia, crece el remanente soviético. Y si Ucrania es el último mosaico oriental de Europa, Krivírij inaugura el sudeste de Ucrania. Acá estamos, entonces, en el este de un país que es el este de un continente. Después ya vienen la Federación Rusa, Mongolia, la China.

Un primer semblanteo random entrega un paisaje mustio, empalidecido, despreocupado de cualquier orfebrería sin funciones, con edificios brumosos en gama de grises que tienden al gigantismo y al desprecio por la ornamenta. El circo de Krivírij, su principal estadio, es un cuerpo circular de concreto y cristales resecos que te empequeñece conforme te vas acercando. La escuela donde Zelensky fue alumno, sobre la calle Sobornosti, es un rectángulo de cinco pisos por doscientos metros sin otra variación que los cuadraditos de sus ventanas. Que esté en plena refacción acentúa su estampa de desolación. El barrio El Hormiguero, de lejos, se levanta como un reino del encastre duro y el ángulo recto. El día nublado hace que todo corresponda.

Áspera, ruda, metalúrgica, del acero, del carbón, de las fundiciones, establecida en 1775 por los cosacos de Zaporiyia, un pueblo picante, bravo, pendenciero, que nombró a esta ciudad con el artefacto que usaba para emborracharse y que se enfrentó a los zares rusos, al Imperio otomano y a los tártaros de Crimea, así es Krivírij, un páramo cabrón de la minería y los altos hornos. Y en el vacío de la interpretación, de golpe orejeás algo, una astilla de sentido: es una ciudad pesada, con sigilo, en reserva, no veo ramilletes de personas en las esquinas hablando al pedo sobre lo que pasó anoche en Gran Hermano. Más bien parece reseca, en permanente introspección, callada como un minero que toma solo en la taberna su última horilka. Tirás los ojos como un trasmallo, queriendo cazar algo en el pestañeo, la liebre insuficiente de alguna comprensión, y mirás alrededor y decís: Bueno, naciste acá, encima en un barrio medio tumba. Llegás a presidente. Te atacan. De mínima, tenés cuna con la que responder.

Paramos a una señora. Le pedimos permiso para entrevistarla. Levantar el celular en las calles de un país en guerra y entrar a grabar cosas frescamente te puede traer problemas, gente que viene a preguntarte quién sos, qué estás haciendo. Algunos te lo preguntan mejor, otros no tanto. La guerra es también el miedo en pausa con el que te levantás, que llevás encima durante todo el día, con el que te vas a acostar. La señora, gorro de lana color lavanda cortándole la frente apenas por encima de las cejas y campera con capucha de piel, no tiene problema. Darina es mi carta de intención, mi garantía de buena fe. Lo primero que dice la mujer, una jubilada vital que andará por sus setentas, me obliga de inmediato a la repregunta:

—¿Por qué dice que Zelensky es como un hijo para usted?

—Salió de una familia de acá, simple, como nosotros. Simple y trabajadora. Yo lo veía jugar en el Parque Pravda, lo veía divertirse con los otros chicos. Y tengo la edad de su madre.

—Rimma Zelenska, nació en 1950.

—Bueno, por ahí.

—El chico que jugaba en el parque ahora es la cara de esta nación en guerra. ¿Qué siente cuando lo ve?

—Estoy muy orgullosa. De sus padres y de él.

El nombre oficial del Parque Pravda es Parque Gazeta Pravda, el periódico orgánico del Partido Comunista Ruso entre 1918, apenas obtenido el triunfo de la Revolución bolchevique, y 1991, año en el que Ucrania se volvió un país independiente. Es un parque recreativo y, como todo en este lugar, vastísimo, con un lago, botes, puentes, glorietas. Habría que ver cuántos rosedales de Palermo entran en este Gazeta Pravda. Que después de dos décadas de independencia formal siga llamándose como se llama es una metáfora de la persistencia soviética, de sus constituciones residuales. La guerra de los tanques y los drones kamikazes puede terminar de un momento a otro. El frente cultural, en cambio, pareciera que tiene para rato.

Paramos a otras dos mujeres que van del brazo. No quieren hablar. No son de aquí. Si están en Krivírij es porque tuvieron que huir de Mariúpol, donde vivieron hasta la ocupación rusa, que actualmente continúa. Dejaron allá sus casas y sus cosas. Son, los de ambas, rostros duros, o mejor: endurecidos, pero no tanto como para no soltar una sonrisa nerviosa de dientes de oro, primero, y un llanto agarrado, aguantado en el borde del lagrimal, como si no lo debieran mostrar, como si no tuvieran el derecho a que se les vea el desconsuelo, justo después.

Paramos a una mamá y una hija. Nos dejan grabarlas siempre que no enfoquemos sus rostros, así que en el video solo queda Darina traduciéndolas.

Elnara, se llama la madre. Gorro negro, también, cerrándole el cuadro de la cara. Es una tártara de Crimea que eligió Krivírij para vivir. No quedará el registro de esos ojos abriéndose en el momento en que cuenta que tiene un autógrafo de Zelensky. Lo consiguió cuando él vino a inaugurar una oficina de su partido, lo que vendría a ser una unidad básica. Hay una en la puerta del barrio donde Zelensky creció.

La hija de la mujer tiene once años, unos ojos transparentes y un pelo largo y rubio que le sale por debajo de su sombrero piluso hecho en paño rosa. Le pregunto qué hace una chica como ella en una ciudad como esta, además de estudiar. La madre arranca respondiendo, pero la piba quiere hablar, está con ganas, y le pisa la voz a la mujer. La traducción que me llega es que hace bailes de ombligo. Le pido a Darina si puede ajustar la pregunta, si puede fondear mejor el significado. La segunda traducción que me llega, más formal, es que hace danzas latinoamericanas. La tengo de pie a dos metros delante de mí. Me mira cuando habla. No sé lo que dice. Darina traduce y traduce. Somos tres personas hablando a catorce mil kilómetros de distancia, solo que paradas una enfrente de la otra.

—¿Zelensky?

Habla Elnara, la madre: «Era un joven travieso, capaz de hacer algún problema, pero también era el que desenvolvía ese problema».

Traduzco en mi cabeza «problema» como «picardía», pero el ajuste fino del sentido que transfieren las palabras, la ecualización precisa, no es algo que vayamos a encontrar entre esta mujer tártara nacida en la península de Crimea que le habla a una ucraniana con infancia en Tucumán que le habla a un periodista rosarino crecido en Buenos Aires.

—¿Qué tipo de problema? —pregunto, queriendo preguntar qué tipo de picardía.

Darina me dice que la mujer le dice algo de la película. ¿Qué película? El servidor del pueblo, ella la llama película.

—Ah, sí, la serie. Serie, película, no hay cómo desentramar la galleta que se arma entre los conceptos, no al menos en una charla de un rato en una calle de Krivírij frente a la escuela de Volodymyr Zelensky cerrada por remodelación. Babel existe. Estoy ahora en ella.

—Nos dijeron que Zelensky iba a ver al Kryvbas, al equipo de fútbol de Krivírij.

La respuesta que me llega es: «También jugaba al tenis». Bien. Sigue la madre, Darina mediante:

—En la Escuela 16 hay dos canchitas de tenis. Zelensky jugaba ahí. También jugaba al fútbol.

—Supongo que serán los deportes más populares —le digo.

La hija contesta con fuerza. Dice que no. Que ella hace pesas. Acá no puede haber ninguna confusión porque hace el gesto con las manos de estar levantando una barra imaginaria con discos imaginarios a sus costados. Corroboro con Darina.

—¿Está diciendo que hace pesas?

—Sí, hace pesas.

Como a la madre antes, a la piba se le encienden los ojos cuando lo cuenta. Dice que un viejo profesor de Zelensky todavía da clases en el gimnasio de la universidad. Que tal vez lo encontremos.

Antes de despedirlas, les pido una foto de los cuatro. Darina, Elnara, su hija pesista y yo. Aceptan. La foto, va. La saca Javier. Después, «pa pa», que es la traducción ucraniana de «chau chau». El gimnasio de la universidad. Un viejo profesor. Okay. Okay.

La golpearon, a Krivírij, en esta guerra. Como a toda Ucrania, pero a Krivírij también. Hace solo tres meses, ocho misiles rusos impactaron en la represa de Karachun, lo que provocó el desborde del río Inhuléts, afluente del Dniéper, y la inundación de un centenar de casas en los bordes de la ciudad. Un mes más tarde, el dieciséis de diciembre, un ataque aéreo masivo con drones, dagas y misiles crucero llovió sobre la totalidad del territorio ucraniano. Habrán sonado las sirenas, ese día, rabiosamente; y las baterías antiaéreas que están en los barrios, y que los vecinos saben dónde están pero ningún vecino te dice dónde están, trabajaron al límite de su capacidad. Derribaron sesenta de los setenta y seis misiles lanzados por Rusia. Entre los que hicieron blanco, uno impactó en un edificio petiso, planta baja y dos pisos, austero como todo en esta ciudad, de opacos ladrillos a la vista, con balconcitos breves y ventanucos breves, un lugar donde vivían familias. Murieron seis personas. Darya Herasimchuk, ómbudsman de la infancia del Gobierno nacional, informó que, entre ellas, se contaba un chico de un año y medio, cuyo cuerpo fue rescatado de entre los escombros. Frente al lugar, alguien ordenó una pila de juguetes, ya sin dueño: un camión rojo con ruedas patonas, un pato de goma para la bañera, el peluche de un mono y otro peluche más, uno de un chanchito con remera rayada. ¿Piglet se llama? El amigo de Winnie Pooh.

Hay cosas que convierten a Krivírij en un target especial para el Kremlin. En lo estratégico, es una ciudad productora de energía. En lo simbólico, acá nació, creció y se hizo el tipo que les plantó cara. Un tupé.

Heroív, Haharina, Kostenka, las calles de Krivírij tienen trolebuses y autos Lada. Es una ciudad baja, esta Comodoro Rivadavia del este ucraniano —entre Comodoro y Río Turbio, por ahí— en lontananza abierta, lo que permite ver, al rato de andar, un fondo de chimeneas humeando entre grandes estructuras de hierro que parecen monstruos metalmecánicos del tamaño de todas nuestras pesadillas.

Óxido y herrumbre. Las postales sin teñir, un paisaje de raíces crecidas.

Frente al colosal circo de Krivírij, al otro lado de la perspectiva Vitaly Matusevich, está el edificio de la Universidad Nacional. No hay nadie en la puerta ni después de la puerta. Entramos, Darina, Javier y yo, a ver qué suerte tiene reservada para nosotros el día.

Soy profesor de la UBA desde 2005, en la carrera de Comunicación. En los pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en Santiago del Estero al mil, nuestra izquierda estudiantil copa las paredes con afiches de Karl Marx, de León Trotsky, de Ernesto «Che» Guevara de la Serna. A mí, más que sus afiches, me gusta la forma en la que creen en ellos, toda esa ingenuidad apasionada, toda esa juventud, la fiebre inaugural de la fotocopiadora y la militancia brava de unas John Foos tarjeteadas por los padres. Acá, igualmente, no están en esa. Cero. Acá los afiches dicen, literalmente lo dicen porque me lo traducen: «Mirá debajo de tus pies», y te enseñan, con un largo instructivo, a desactivar una mina con el emoji de uno al que le falta una pierna.

La guerra es, también, ir a cursar y que los carteles de los pasillos te informen cómo conservar tus extremidades.

En la ruta, viniendo desde Kyiv, vi algunos carteles de Patrón, el perro héroe del Ejército ucraniano, condecorado por Zelensky. Patrón es un jack russel terrier que lleva olfateadas y descubiertas ciento cincuenta minas antipersonas colocadas en zonas residenciales de ciudades que estuvieron ocupadas por las fuerzas rusas. La guerra es, también, caminar pensando en el paso que vas a dar.

Estoy en condiciones de afirmar que la Universidad Nacional de Krivírij tiene pisos de madera. Largos listones de madera rebarnizada que suenan como gaitas amaneciendo cuando los pisás y vas avanzando, preguntándole al que se te cruza si sabe dónde está el gimnasio, el gimnasio. Porque acá hay un gimnasio, ¿verdad?

Está doblando aquel corredor a la izquierda, después a la derecha, después bajando unas escaleras, o subiéndolas, después a la izquierda otra vez. Un poco deambulamos.

Durante la preparación de este viaje, nos preguntamos Chiri, Hernán, Caro, yo qué estábamos viniendo a buscar. Supimos rápido qué no: la guerra de los tanques y los muertos. Con un poco más de vueltas, supimos qué sí: la historia de un comediante que se volvió una bolilla de los parciales que se tomarán en cien años. Me acuerdo de Hernán diciéndome: «Vamos a buscar a su maquilladora». Justo en el medio hay una guerra, y justo el tipo se volvió tapa de Time al hombre del año, pero el asunto sigue siendo la maquilladora.

Tenía dieciséis años cuando, muerto de miedo, le dije a mi viejo que quería ser periodista.

—¡¿Periodista?!

Armandito Seselovsky tenía un futuro pensado para mí. Había nacido en un conventillo de Rosario y se volvió próspero vendiendo ventiladores de techo por todo el país. Yo iba a ser contador (de números, no de historias) y le iba a heredar los negocios. Las charlas dentro de un auto, como dentro de un ascensor, son jodidas. Estás encapsulado, no tenés a dónde escapar. Solo queda clavar la mirada en el parabrisas y esperar que todo salga bien. Fue un porrazo, para él, pero después de unos segundos soltó la banca y dijo que me apoyaba. Treinta y cinco años después, mi viejo y mi hermano me llevaron a Ezeiza para que tomara el avión que me trajo hasta acá.

—Perdón, este es el gimnasio, ¿verdad? Deciles, Dari. Deciles que estamos buscando al profesor de Volodymyr Zelensky.

Un hombre breve, que debe de andar apenas por encima del metro sesenta, pero macizo, ancho como un placar, se nos acerca y, con una sonrisa de dientes fuertes y separados, nos dice:

—Buen día. ¿En qué los puedo ayudar?

Vasili Adamovich, se llama el señor. Tiene setenta y seis años. Dice que llevaba a Zelensky por los torneos, recuerda uno en la óblast del Donetsk; región del Donetsk, provincia del Donetsk, sería. Que era un pibe terco. Que no le gustaba perder. Que lloraba de rabia cuando perdía. Que pasemos, que adelante, que bienvenidos. Que podemos hablar con él.

A esto vinimos. Tengo a mi maquilladora. Fue una buena decisión la de mis dieciséis. Gracias, pa.

Un gimnasio de Villa Luro que no ha vuelto a comprar insumos desde la muerte de Perón. Crudo, a pelo, con viejos y nobles aparatos. Dueño de sus fierros. Pienso a qué se parece.

Un gimnasio que no te promete sino sufrir y solo te pide: sin cacarear. Más de Rocky que de Iván Drago. Un gimnasio donde uno se cuenta, solito, sus sentadillas y sus deserciones. Un lugar al hueso, hecho con el músculo de su propia poda. Sin gatoréis ni frigobares. Hecho de como fueron las cosas, pero acá las cosas siguen siendo.

Como al japonés de la isla que sigue peleando porque nadie le avisó que la guerra ha terminado —y que la ha perdido—, acá las poleas siguen trabajando. El press de banca, la familia de mancuernas, todo parece desenterado del estruendo que hizo el bloque al caer.

Lo camino, mientras Vasili se alista para charlar con nosotros. Se pone una camperita polar con cierre cortito al cuello. En una de Marvel, sería de los buenos.

Tiene algo de Rubén Peucelle y Adolfo Cassini: cortito y feliz. Tiene todo de eslavo sobreviviente, de chabón que aceptó las condiciones del contrato de la sobrevida. Y se manejó.

Estoy sobre la tachuela roja de la tachuela roja: en el centro del centro de la hondura del viaje. Lo camino y anoto. Hay: botellones de agua, llenados a golpe de canilla, sobre el radiador que le mete calor a esto cuando el invierno europeo te come el corazón (que es el que hace la repetición cuarenta después de las primeras treinta y nueve).

Hay: un banco de madera desahuciada con pesas rusas encima. De diez, de quince, de veinte kilos. Ordenadas, las pesas, que acá no deben llamarse rusas. En Buenos Aires se llaman rusas, como la ensalada de las navidades y la montaña del Italpark.

Hay: una barra de pecho plano en hierro wacho sin pintar que el pibe Zelensky habrá querido levantar, porque este gimnasio es así desde 1967, y desde 1967 todo está igual. Igual.

Hay: una bandera de Ucrania bajando por las varillas amuradas, esas donde clavás el empeine para hacer abdominales. Hay puertas y columnas del color de la bandera, ucraniando todo lo demás.

No hay: cintas para correr con pantalla digital que informan cuántas calorías llevás perdidas y cómo va tu cardio.

No hay: música de Erasure.

No hay: milfs.

Hay: una báscula médica, mecánica, que fue blanca. Fotos de pesistas campeones en las paredes. El busto en bronce negro de un entrenador campeón. Una inscripción debajo que dice CCCP. Un teléfono a disco.

Nada es nuevo o comprado ayer. Y todo, pero todo, funciona. Como hecho o como metáfora. La balanza, te subís y pesa bien. Metés el dedo en el ocho y el disco del teléfono cuenta ocho. Y las fotos se despintan porque así funciona el tiempo íntimo de la gloria. Sin despintado, no hay honores ni memorabilia.

El gimnasio de la Universidad Nacional de Krivírij es un lugar honesto, sin corteza, sin las contorsiones del postureo. Bellísimo como bellísima es la verdad.

—¿Cuántos años tenía Zelensky cuando venía a entrenar acá?

Acá vamos de nuevo, Darina y yo, a bailar el minué de la traducción cruzada, con el adoquín adicional de que Vasili Adamovich, como muchos ucranianos de su generación, habla ruso.

La del idioma es la madre de todas las distancias. Y es un asunto inabordable, para un latino promedio, mensurar el ancho que se abre entre el ruso y el ucraniano. Puede que esto sirva: Putin y Zelensky fueron bautizados con el mismo nombre. Vladímir es en ruso lo que Volodymyr es en ucraniano. Ahí está. He ahí, en cómo se llaman los hombres cuyos soldados se están matando, un rango de separación.

Tenía trece años, el presidente de Ucrania, cuando cayó en este lugar. Salía de la escuela, la número 95 del 95 Kvartal, el edificio en refacción que ya vimos, y se venía. Estaba en séptimo grado. Es decir, tenía trece años. Si hoy tiene cuarenta y cinco, entonces era 1991.

—¿Qué practicaba?

«Atletismo pesado», me dice, en español, Darina, que le dice, en ruso, Vasili. Pienso en todo lo que eso puede querer decir y en los jirones de sentido que el concepto habrá dejado por el camino. Era pesas. Zelensky de pibe practicaba levantamiento de pesas.

Claro, por eso la niña pesista nos dijo que viniéramos. Hay un tuit de Zelensky del dos de marzo de 2021 donde se lo ve sin camisa mientras recibe una dosis de AstraZeneca. La chota sobre el piano, el brazo sobre la camilla. La revista internacional de salud Men’s Health armó una nota con esos bíceps, los bíceps que arrancaron acá.

—¿Era un atleta disciplinado?

—No.

—¿No?

—Al principio, no. Llegaba con la guitarra. Hay algo emocionante en verlo a Vasili Adamovich rasguear una guitarra hecha de aire para hacerse entender.

—¿Qué le decía usted?

—Lo echaba.

—¿Qué canciones tocaba?

—Eran canciones de humor, canciones en broma.

(Traducción mental: canciones en joda. No sé cómo se dirá «en joda», ni en ruso ni en ucraniano. Y la idea de joda también tiene su árbol de ramificaciones: cayó porque andaba en la joda, una jodita para Marcelo. Habrán sido canciones tipo «Marta, soy el número uno / Marta, cuando pueda te vacuno»).

—Ah, ya había nacido el comediante. ¿Qué pasó después?

—Empezó a competir. Y empezó a tomárselo en serio. Se enojaba mucho si perdía. Hasta las lágrimas, se enojaba. No soportaba perder.

—¿Usted cómo lo llamaba?

—Oleksándr, Vova.

—¿Piensa que aquel chico, Vova, actualmente presidente de Ucrania, se acordaría de usted si hoy lo encontrara?

Entonces se abren esos pequeños ojos azules, y el arco de las cejas sube fuerte, y dos veces la cabeza dice que sí. La lengua de los gestos necesita menos tránsito y, me parece ver, además de una afirmativa, el esplendor de una satisfacción: sí, me recordaría. No lo dice, pero yo se lo escucho.

Vasili Adamovich es un producto de la trama soviética y la militarización del deporte. Nació en Kirovogrado, sur de Ucrania, ciento veinte kilómetros hacia el oeste de donde estamos ahora, en 1947. Es decir, la Guerra Fría y Vasili nacieron juntos. ¿Por qué no hablaría ruso alguien que llegó al mundo cuando Iósif Stalin era dueño de la mitad de ese mundo?

Los abuelos de Vasili tuvieron su guerra, la del catorce. Los padres de Vasili tuvieron su guerra, la del treinta y nueve. Vasili nació con una y ahora Darina tiene la suya también. No hay generación, en este país, que no tenga su guerra para contar en los cumpleaños.

Fue chofer del Ejército soviético, en el distrito militar de Prikarpatsky; auxiliar maquinista en las minas de carbón, y finalmente completó sus estudios en Educación Física en 1974, en un instituto de Lviv, o Leópolis, la ciudad por donde hoy se ingresa a Ucrania desde Polonia, en tren, único medio de transporte posible. Esta es una guerra de drones y el espacio aéreo está tomado.

Toda la familia de Vasili ha sido instruida en los rigores del entrenamiento. Una sobrina es medalla de bronce en Seúl 88, en gimnasia artística. Y un sobrino, en natación compleja.

—¿Qué es natación compleja, Da?

Hay que bucear un rato hasta encontrar la perla submarina del sentido y caer en que natación compleja es natación mixta, y natación mixta es la prueba de estilos combinados: mariposa, crol, espalda. Aaah, okay. Natación compleja.

—¿Cómo es vivir con dos lenguas, señor Adamovich?

—Yo estudié en ruso. Mis libros estaban en ruso. Mis maestros hablaban ruso. En las fuerzas armadas hablábamos ruso.

—¿Intenta hablar ucraniano a veces?

—Los mezclo.

—¿Y qué le diría usted, si pudiera decirle algo hoy, a Volodymyr Zelensky?

Acá está Vasili Adamovich, avergonzado porque alguien le pregunta por Vasili Adamovich. Se corre de la pregunta. Se sube el cierre hasta que se da cuenta de que ya lo tenía subido. Suspira. Entrega la media sonrisa del que no tiene nada más que entregar. Y dice:

—Que en este momento tan difícil ha logrado unirnos a todos —dice él que le diría a Zelensky—. Y que está haciendo un buen trabajo.

—Alguien hizo un buen trabajo con el joven Vova, entonces.

Se da vuelta, Vasili. Da por terminada la conversación y pega un grito hacia el interior de su tribu. Y su tribu son gimnastas que lo están esperando. Uno que jugó en el Kryvbas y todavía recuerda aquel partido con el Parma. A ese, le regalo mi cangurito de Ñúbel campeón en cancha de Central, con el 74 en la espalda: Mario Zanabria, bendita sea tu zurda. Y otro que no sé. Entiendo que lo que Vasili grita es: «Todos a trabajar».

Salimos.

Los listones de madera suenan, pero suenan de regreso, ya sin el nervio de la expectativa.

Suenan las sirenas en la noche de Krivírij. ¡¿Periodista?! No necesito un paseo, necesito municiones. Se borró Duraznito de la villa. Un wachín de Piedrabuena, de Lugano I y II.

Como en cualquier país razonable, las siete y media de la tarde dan curso a la noche. Darina y Javier están en su habitación mientras yo, en la mía, reviso archivos, datos que completen el círculo de la interpretación, notas que me acerquen a Zelensky, a este Zelensky, el que desde el veinticuatro de febrero de 2022 anda por el mundo con ropa de fajina disparando el arma que mejor maneja: la comunicación.

Les habla a los Estados Unidos de sus torres gemelas. A los alemanes, del Muro de Berlín. A los ingleses, de Churchill. Sabe, Zelensky, de qué se trata tocar una fibra.

Sin embargo, hasta que entraron los tanques de Putin, dos años y nueve meses después de haber asumido, Volodymyr Zelensky era un presidente con una popularidad en caída libre. Otras balas, de difusión pública y de corte mediático, le fueron disparadas antes de todas estas balas, y digamos que le entraron.

Los nombramientos, en áreas sensibles de gobierno, de amigos y socios que importaba de su universo anterior se constituyeron en pequeñas pero significativas primeras decepciones.

Íhor Kolomoiski es el dueño de 1+1, el canal ucraniano en cuya pantalla El servidor del pueblo alcanzó el éxito masivo que impulsó la instalación política de su protagonista. No puede decirse que haya sido una señal saludable elegir al abogado de Kolomoiski como jefe de Gabinete. El crecimiento de la relación entre Zelensky y Kolomoiski, cuyos negocios nacieron con la Perestroika y a quien, en 2020, Forbes ubicó como el octavo sujeto más rico de Ucrania, tampoco.

El mundo ha vuelto a hablar a oligarcas, como en el peronismo del cuarenta y cinco. Y Kolomoiski es uno.

La aparición de Zelensky, junto a Shakira, Elton John, Tony Blair y tantos más, en el caso de los Papeles de Pandora, el trabajo de desclasificación de archivos llevado adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, rubricó el rumbo descendente en los índices de confianza de la sociedad ucraniana. ¿Qué tenía que hacer ahí su nombre y por qué tenía acciones de una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas?

Pero quizá el hecho más grave, finalmente, haya sido subestimar la guerra y no medir correctamente la bilis rusa después de que Putin decretara el envío de ciento cincuenta mil soldados a la frontera con Ucrania. ¿No la vio o no la quiso ver? ¿Creyó que con la chispa de su encanto podía disuadir a un exteniente coronel de la KGB que se halaga cuando le preguntan si de verdad monta osos en cuero?

La del idioma es la madre de todas las distancias. Y es un asunto inabordable, para un latino promedio, mensurar el ancho que se abre entre el ruso y el ucraniano.

En cualquier caso, desoyó a las oficinas internacionales de inteligencia que le aseguraron que la invasión estaba decidida e insistió, exponiendo a su gestión y a su territorio, en que todo estaba «bajo control».

Claro, después dijo lo que dijo, el paseo, las municiones, hizo nacer a un héroe, puso a toda Ucrania a hablar de la gloria restaurada y, si bien no encandiló a Putin, sí logró que las potencias de Occidente lo aplaudieran de pie en sus respectivos capitolios.

En Kyiv, unos días antes de llegar a Krivírij, entrevistamos a Vitalii Kulyk, politólogo, analista y director del Centro de Estudios para los Problemas de la Sociedad Civil. Es común verlo a Kulyk reporteado por conductores de televisión, y su voz tiene rotación en los medios ucranianos, siempre bajo la forma de la columna y la exégesis. Había algo especialmente interesante en Kulyk, y es que había sido convocado por el comando de campaña del Servidor del Pueblo, el partido político, cuando Zelensky ya había formalizado el lanzamiento de su candidatura. Lo llamaron, a Kulyk, para que entrara al equipo. Se conoció con Zelensky. Tuvieron su mano a mano. Finalmente, Kulyk agradeció el llamado y dijo que no.

—¿Por qué se negó usted, Vitalii?

—Sentí que no era la persona adecuada para ser presidente.

—¿Por?

—Mi primera impresión fue que Zelensky no podía diferenciar la ficción de la realidad.

—¿En qué lo notó?

—Su programa de gobierno se parecía a un guion de cine, no a una plataforma política. Tenía una mirada muy superficial de los problemas. No era alguien que parecía comprender realmente la circunstancia del país, mucho menos del concierto internacional.

—¿Para qué lo convocó Zelensky, puntualmente?

—Para brindar asesoría. Yo trabajé con personas que podían parecer payasos en la política pero que eran conscientes de sus roles, que sabían lo que tenían que hacer.

—¿Zelensky no lo sabía?

—En el comienzo, su campaña fue un experimento. Y parecía que las personas que lo rodeaban estaban ahí para aprovecharse de él, antes que para ayudarlo a crecer como conductor o dirigente.

—¿Le dio algún consejo?

—Le dije que los puntos de su programa tenían que ser realizables, realistas. Que no podía poner cualquier cosa porque después las iba a tener que cumplir, y que si no podía hacerlo eso iba a producir mucha frustración.

—Terminó produciendo lo contrario.

—Es verdad, pero es que la inexperiencia política, que era uno de sus puntos débiles, terminó siendo una de sus fortalezas.

—¿Cómo es eso?

—La falta de experiencia, lo que a mí me pareció que era su debilidad, se transformó en su fuerza. Si se hubiera comportado como un político corriente, no se habría convertido en el presidente que es hoy. La inexperiencia le terminó jugando a favor.

—¿Cómo impactó la guerra en el tipo que no podía separar ficción de realidad?

—Si hubiera sido un político más típico, más convencional, habría mediado con Rusia, habría consensuado algo con Putin. No haberse formado en los vicios de la política lo hizo más fuerte.

¿En dónde se hace una persona, en dónde se fragua? Volodymyr Zelensky viene acumulando retratos en la prensa del mundo, y supongo que todos estamos detrás de lo mismo: dibujar la curva que explique su fascinada, improbable vida.

Hay un periodista argentino que habló con él. En conferencia de prensa, rodeado de muchos otros periodistas, pero habló. Joaquín Sánchez Mariño cubrió la guerra para Infobae desde el veintiocho de febrero de 2022, cuatro días después de que comenzara, y cuando lo tuvo delante le soltó a Zelensky su pregunta. A los efectos de esta crónica, no importa cuál fue ni qué respondió. El punto, acá, es que Joaquín se encontró allí con la voz de Zelensky. Con un timbre. Con una fonía. Y cuando le pedí una mirada suya sobre el presidente de Ucrania, me respondió dos cosas:

Uno: «Siento una fascinación por su voz. Hay un dramatismo profundo, concentrado. Es una voz flamenca, con queja. Cuando lo escucho, pienso: esta no es la voz de un hombre, sino la de una situación».

Y dos: «Después está el tema del héroe accidental. Borges decía que el destino de un hombre se define en un momento de la vida, el momento en el que esa persona se entera de quién es. No sé si ese momento nos toca a todos. A Zelensky le tocó. Y fue Putin el que le regaló la posibilidad de descubrirse. No creo que lo haya convertido en héroe su accionar como presidente de Ucrania, sino la forma en que abrazó su destino cuando se encontró con él».

Simon Shuster, periodista de la revista Time, entrevistó a Zelensky. A él y a doce de sus colaboradores. Fue en abril de 2022 y, sí, el texto es exquisito. Sería fácil citar los párrafos que fui subrayando, pero voy a copiar solo una línea. La noche en que los comandos rusos estuvieron a punto de asaltar la Casa de Gobierno, Zelensky salió al patio de su despacho y, rodeado de unos pocos colaboradores, grabó un mensaje en su teléfono celular. Tenemos derecho a pensar que fue ese el momento en el que se encontró con su destino, y lo abrazó. El aporte de Shuster es haberle preguntado por qué lo hizo, y que Zelensky le haya respondido:

—Entiendes que te están mirando.

¿Se aprende a ser mirado? Debe de ser. ¿Y en dónde? ¿En la tele? ¿Con la cámara que te poncha? ¿Cuando mirás el ojo oscuro de una lente y lo que ves son miles, millones, ahí adentro, mirándote? Quizá. No lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que, al final, a Putin se le paró de manos un ganador del «Bailando».

«No voy a dejar de pedalear / hasta que salga por atrás a la calle Pilar. / Y voy a doblar en Echeandía / porque yo sé que ahí hay un solo policía».

Girar en trescientos sesenta en el pulmón del monobloc, en la mota de pasto que el monobloc tiene en el centro de su estómago; girar y que el edificio gire con vos, porque es siempre el mismo edificio hecho de un racionalismo exasperante, hecho del despojo de la forma, o de su estricto imperativo. Otro día nublado en Krivírij y acá estamos, en El Hormiguero, un complejo de torres amuradas que le dan largo a este cuadrante de diez pisos. Acá creció el pibe Zelensky. Acá se hizo. Este es su barrio.

Piedrabuena, Cardenal Samoré, Barrio Copello: como con las personas, traducir al edificio entrega, para mí, unas hebras de comprensión.

En Ucrania, habría que ver. En la Argentina, la historia del monobloc suburbano empieza a escribirse con la ley de propiedad horizontal sancionada en 1948, peronismo inaugural para nosotros, posguerra inmediata para esta ciudad. La ley buscaba establecer una nueva dimensión de la vivienda social: la del condominio. De golpe, se podía lotear hacia arriba. Así es como fue naciendo el edificio de departamentos, donde, básicamente, hemos crecido. Zelensky también.

De todas formas, las analogías se quedan en la arquitectura de la vivienda social, y hasta ahí. Haber sido joven acá no habrá compuesto ninguna coronación de ninguna vagancia, de ningún piola vago. Ni esquina ni vino en cartón. La vagancia en el período soviético consistía en ir al gimnasio a levantar pesas (y, de última, llevar una guitarra).

Caminamos.

Más autos Lada. Una camioneta con vidrios polarizados y antena en el techo. Darina dice que tiene que ser gente del Gobierno monitoreando el punto. Tiene lógica. Si Krivírij es un target para Rusia, estos monoblocs son el target dos veces. Y si estamos hechos de los lugares donde crecimos, bombardear este lugar sería, antes que a su ciudad natal, bombardearle a Zelensky la infancia.

Ocurre, entonces, lo que estuvo amagando con ocurrir todo el viaje. Hay uno que se nos viene.

Nos acercamos a un chiringo donde dos señoras abrigadísimas conversan. Hacemos todo el protocolo de la presentación y sacamos los teléfonos. Un vecino entra a los gritos, abriéndose paso entre nosotros. Lo encara a Javier. Me encara a mí. Si es difícil traducir una charla en calma, el agite de una apurada es directamente imposible. Guardamos todo. El tipo se aleja rumiando y sin sacarnos los ojos de encima. Darina solo me dice una cosa:

—No quiere bombas en su barrio.

Las mujeres nos muestran un frasco con los colores de la bandera donde los vecinos dejan sus donaciones. Con ese dinero, preparan alimentos en conserva y lo envían al frente. Las conservas en esta parte del mundo son cruciales. Una abuela, dicen, bajó un dron ruso tirándole un frasco de pepinos.

Dos horas después, vamos por la ruta, volviendo. Soy un estropajo hundido en el asiento trasero de un auto mientras miro la nieve deshaciéndose sobre la tierra negra de los campos ucranianos.

Darina, en el ejercicio permanente de su patrística, pone música heroica. No entiendo lo que dice la canción y estoy cansado de pedirle que me traduzca. Prefiero no entender. No entender es descansar. Solo pesco un momento del estribillo, el momento en el que la canción dice: «Slava Ukraini».

Podría responder, yo, si quisiera —y tal vez quiera—: «Heroyam slava».

Hacía mucho que queríamos mandar a alguien a la guerra. Cuando nos pusimos a pensar quién podía ser, hubo un grito al unísono en toda la redacción de Orsai: Ale Seselovsky —porque es el único cronista que conocemos que nos dice siempre que sí—. Le propusimos que se encontrara con Enrique Piñeyro, se subiera a su avión y nos contara quién es Volodímir Zelenski, un presidente que creció en los barrios bajos ucranianos, alcanzó su popularidad tras ganar un reality show y está al frente de una guerra contra los ejércitos de Putin.

Obviamente nos dijo que sí, pero solo puso una condición: que primero le diéramos tiempo para tatuarse a Messi para llevarlo en la piel hasta Europa del Este.

Rosario, 1971

Periodista argentino. Publicó en Clarín, Perfil, Anfibia, Página/12, Gatopardo, La Mano y Gente, entre tantísimos otros. Editó los libros «Cristo llame ya» (Norma, 2005) y «Trash», un volumen sobre los personajes mediáticos de Buenos Aires, publicado en 2010. Actualmente trabaja para diversos medios y es docente en la Universidad de Buenos Aires.

Seselovsky, uno de los mejores y más atrevidos cronistas que haya dado nuestro país, nunca había estado en un país en guerra. Así que se preparó con armas muy básicas: aprendió un par de frases en ucraniano (por ejemplo, «no hablo ucraniano») y una playlist de «Pibes Chorros». Entendió, antes que nadie, que la tragedia que iba a contar tenía que estar en el lenguaje argentino más puro. No era solo traducir un país al español, era también argentinizarlo. Y la operación tenía que ser a través de un personaje: Volodymyr Zelenski, un pibe después de la fama de la tele deviene en comediante algo guaso y productor de espectáculos. Y sin tener noción del tema, un día se vuelca a la política y se convierte, ante los ojos del mundo, en el líder de una guerra de resistencia.

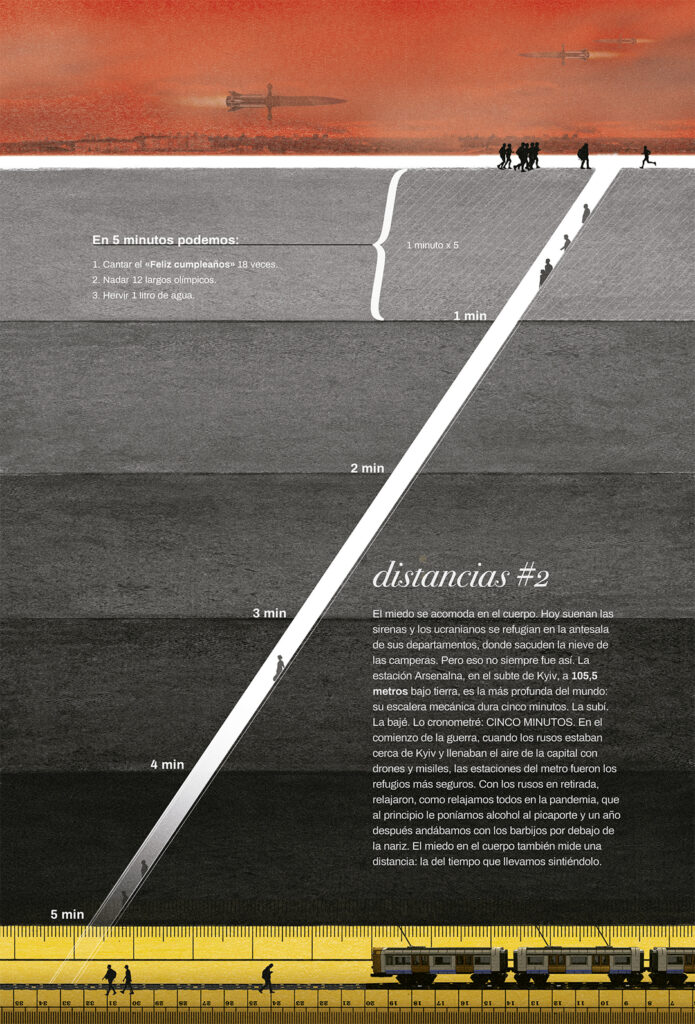

El perfil de Zelenski de la Orsai N9 es una obra de arte de Seselovsky, como lo son las ilustraciones que dialogan con el texto: nuestra directora de arte Margarita Monjardín convenció nada menos que a Coco Cerrella para que hiciera el puente de las palabras a las imágenes. El resultado es alucinante: Coco cazó al vuelo la esencia del personaje y la historia y las plasmó en unas ilustraciones que son una verdadera joya para transmitir el espíritu del texto.

No necesita presentación para los lectores históricos de Orsai. Si hay algún desprevenido, sepan que el bueno de Seselovksy abrió el primer número de la primera temporada de nuestra revista con «La crónica del deportado» y desde entonces lo convocamos cada vez que pudimos. En el número 6 contó la lucha por los derechos del legado del escritor argentino en «Fontanarrosa: negar todo». En el número 11 desempolvó la historia detrás del que supo ser el cantito más famoso de la selección: «Vamos, vamos, Argentina». En la segunda temporada abrió su archivo y trajo una crónica bestial llamada «Mamá» y más tarde lo mandamos a seguir la huella de Mansilla en «Otra excursión a los indios ranqueles». Pero nunca lo habíamos mandado a zona de combate: hasta ahora.

¿Qué se necesita para mudarse a un país en guerra? Principalmente, estar un poco loco. Eso, o tener una buena historia para contar. Y eso fue lo que obsesionó a Seselovsky cuando le hicimos la propuesta.

En su condición de cronista aventurero, el rosarino hizo muchas cosas admirables, escribió para los diarios más importante de Argentina y publicó dos libros, pero nosotros nos fuimos al pasto: un buen día lo llamamos y le pedimos que se fuera a vivir a Ucrania durante un tiempo, en plena guerra con Rusia y nos trajera un texto increíble para publicar en la Orsai N9. Y, no solo que volvió vivo, sino que lo logró: tenemos una crónica alucinante.

Por primera vez en su vida, Seselovsky debió mentalizarse para ir a cubrir un conflicto bélico: tuvo aprender algo de ucraniano, vivir con otras familias, refugiarse cuando las sirenas anunciaban bombardeos, adaptarse a una cultura en guerra y, encima de todo, trabajar. Así se preparó.

En la Orsai N9 nos dimos un montón de lujos: uno de ellos fue contar con el diseñador gráfico Coco Cerrella, que ilustró con maestría el perfil de Volodymyr Zelenski, el presidente ucraniano más argentino de todos.

Coco llevaba una vida tranquila como docente de Diseño gráfico. Apenas se le desordenaba un poco cuando le tocaba algún alumno revoltoso en la cárcel de Devoto, donde da clases desde hace once años. Pero un día le sonó el teléfono, y cuando escuchó que quien lo llamaba era nuestra directora de arte, supo que estaba en el horno.

Margarita lo taladró hasta convencerlo de que él era el indicado para ilustrar el perfil del presidente de Ucrania narrado por Seselovsky. Y vaya si acertamos: los diseños son espectaculares y no solo transmiten la esencia misma de la crónica, sino que además le dan un valor agregado. Así cuenta el propio Cerrella cómo captó el alma de la nota de Seselovsky para contar, con marginalidad argentina, la vida extraordinaria de Zelenski, el mandamás ucraniano.